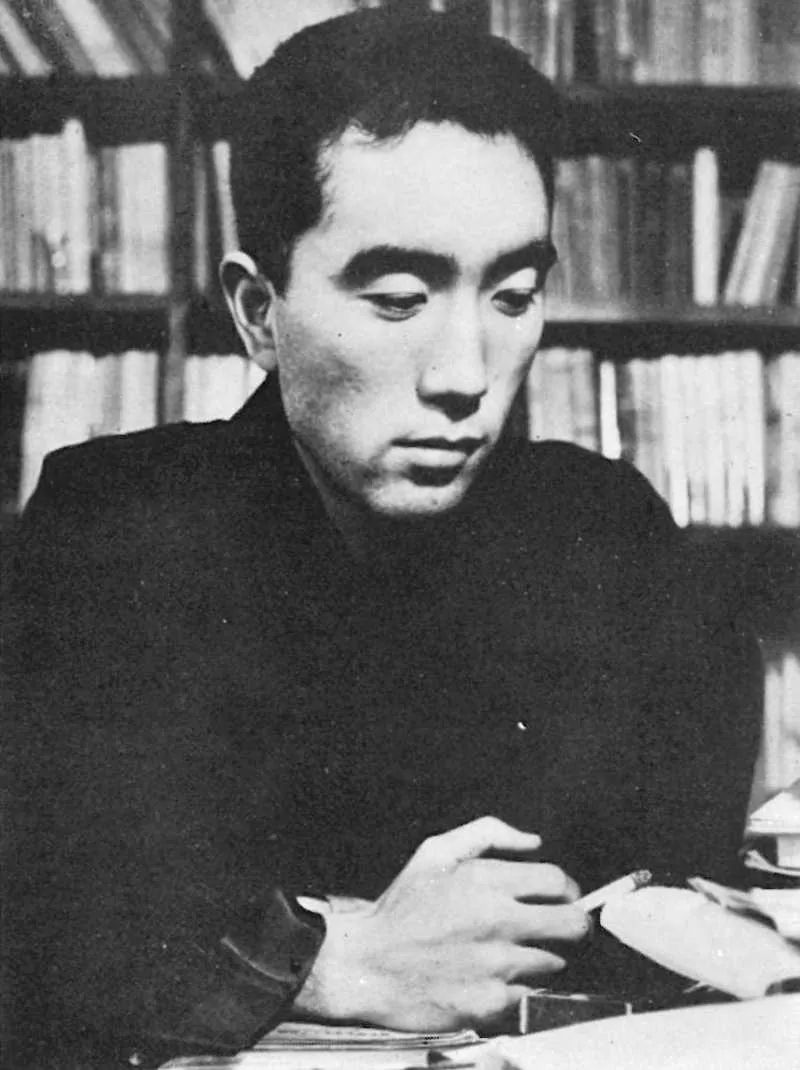

1956 年,三島由紀夫創作《金閣寺》,這部作品後來被公認為是他的代表作。

△ 《金閣寺》三島由紀夫 著

小說改編自真實事件。我們如今看到的鹿苑寺金閣,其實是 1955 年重建後的產物。1950 年,金閣被一名僧人放火燒毀,此案轟動一時。

作案者是寺中僧人林承賢,縱火後他逃逸了,並在山中實施切腹,但被救活。經法醫判定,林承賢患有精神分裂症,在對警方的供述中他說:「我恨我自己,邪惡的醜陋的口吃的自己。」

這位深陷於口吃的自卑中並對金閣的壯美產生了異樣情緒的僧人引起了三島強烈的興趣。他似乎從林承賢的扭曲心理中看到了自己,因性倒錯而產生的自卑,對美的強烈的毀滅欲等等。

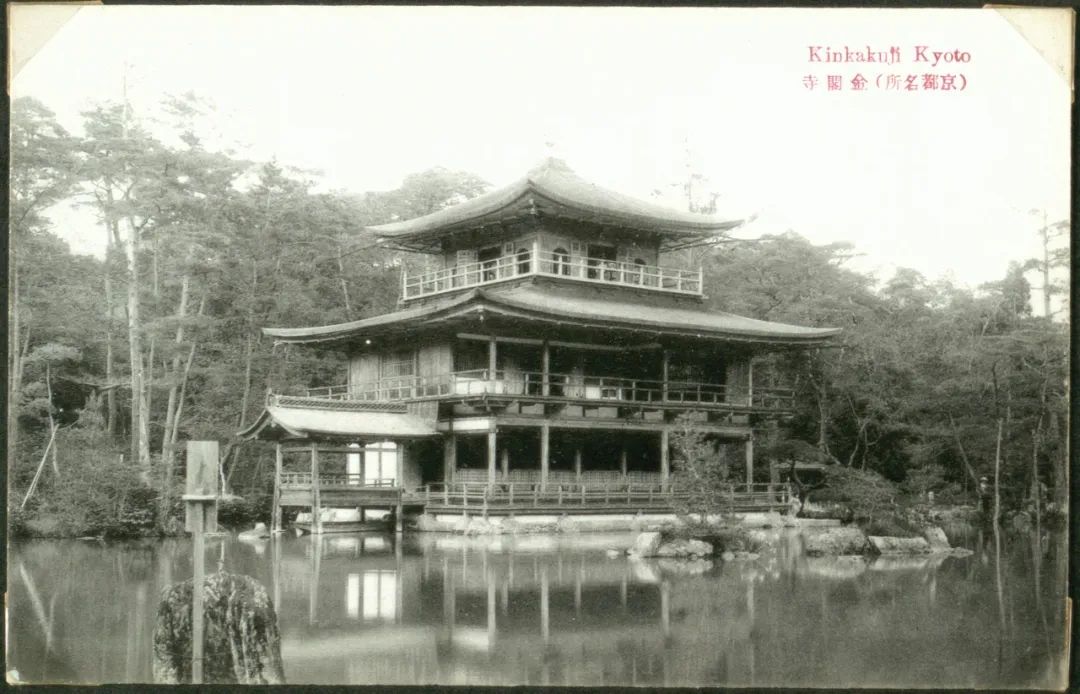

△ 金閣寺

《金閣寺》被認為是最能體現三島美學觀與文學觀的作品。其核心的命題是:當人在遭遇與自身生存所無法相容的東西時,該如何處之。是拋卻之,還是忍受之?

這些東西,比如美,愛,比如強烈的情緒和思想,當其足夠強大時便要統禦我們的意識,蠶食我們的活力。在這個漫長的過程中,生命被無限消磨,意識卻一再加強,我們敏感、神經質、歇斯底里、把肉體當成消耗品,一步步將自己逼向黑暗的精神深淵。如何決斷?如何自處?也許,唯有毀滅。

△ 被燒毀前的金閣寺

金閣就是這樣一個美的存在。它壯麗而危險,它象徵著時間和歷史,又導向永恆。它巋然不動,無法打倒,讓患有口吃、自我封閉的溝口感到恐懼,也讓敏感羸弱,自卑而又自尊的三島恐懼。

△ 三島由紀夫

小說中有一則極可玩味的佛家公案,出自主人公溝口所在的鹿苑寺住持在天皇宣告投降那夜的講課內容,名曰「南泉斬貓」。說的是南泉寺中的兩派和尚為了得到一只美麗的貓而相互爭鬥,住持於是一刀殺了這只貓,說「眾生得道,它即得救,若不能得道,就把它斬殺」。

這則公案本身並不難以理解,說的就是美與道的水火不容。在這裏,美是有魔性的,即是有害的,它可以控制人的心智,於是把它斬殺了,從根子上摘除這顆「美」的毒瘤。

可這故事另有下文,名曰「趙州頭戴草鞋」,說日暮之後,南泉和尚的高足趙州回寺了,住持於是把斬貓之事一一相告,趙州聽完一言不發,把草鞋脫下放在頭頂上走了出去。鞋本用來行走,將鞋頂到頭上,就失了鞋本來的作用,即是無用的意思。

趙州認為住持斬貓無用,無疑是認為美的魔根並不會因為你強行把它毀滅而消失,美的外部雖被毀去,內在卻是永恆的,美永恆,魔永恆,人生而被它折磨,仿佛不可戰勝的宿命。

△ 屋頂的鳳凰像

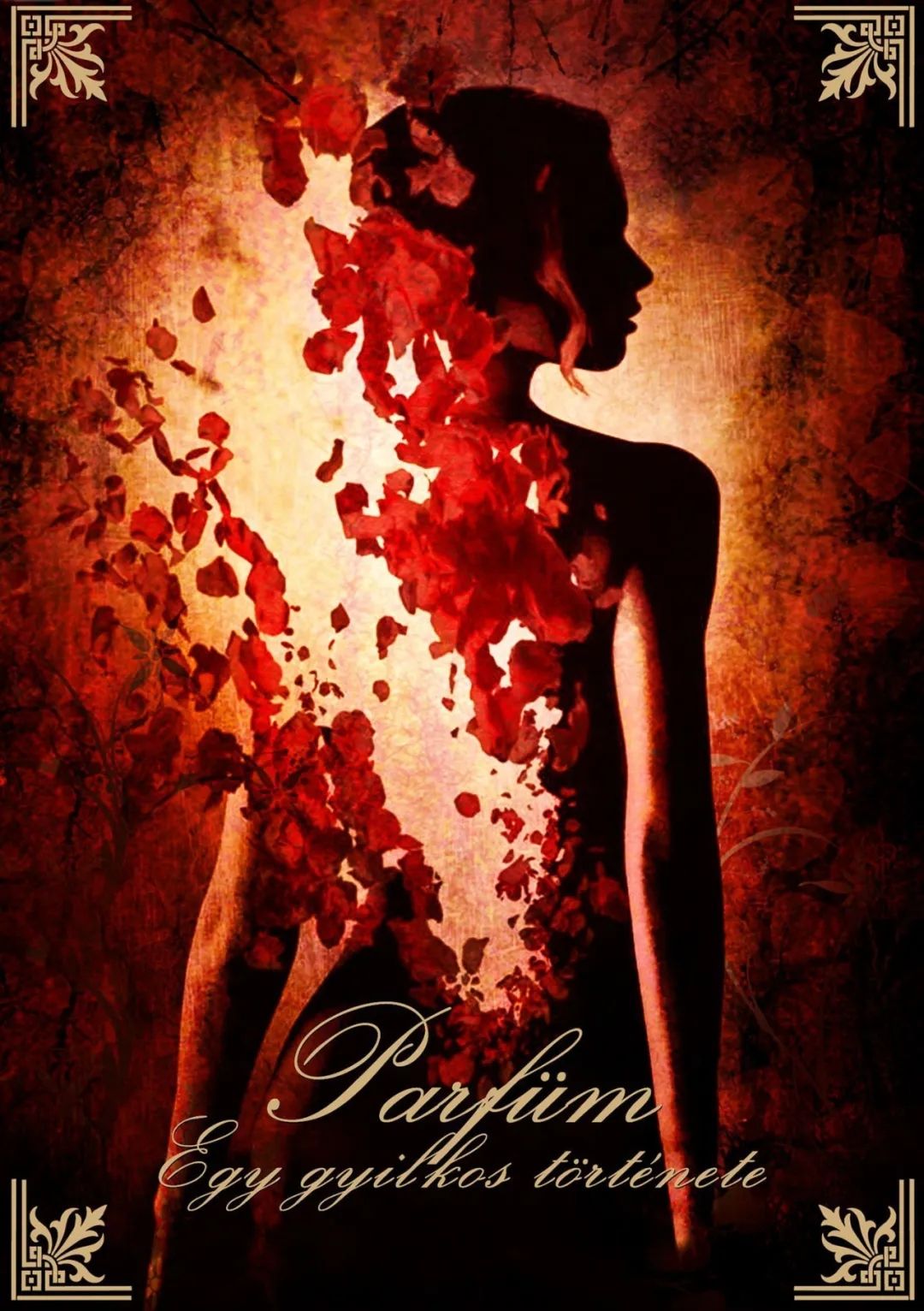

類似的觀念在德國作家聚斯金德的《香水》裏也得到過闡釋:天才格雷諾耶為了成就香水永恆的「美」而不斷地殺人,且殺的都是妙齡的絕美少女,這是「殺美」;於是他被憤怒的人們送上斷頭臺,人們要毀滅這個天才,這也是「殺美」。

△ 電影《香水》(2006)海報

「殺」在這裏已不再是毀滅,而是成就,一種美被殺死了,另一種美於是得到了塑造。最後格雷諾耶憑藉他那舉世無雙的香水讓人們在一瞬間置身於天堂,忘卻了他的一切罪惡,可見少女的美在香水的美面前,根本不值一提,後者是一種更巨大的美,也因如此,它成了更巨大的「魔」。

「逢佛殺佛,逢祖殺祖。」這是臨濟宗創始人義玄禪師的一句著名的禪語,原意是鼓勵禪修之人不要畏首畏尾,要對已有的觀念善於反詰和批判。然而這「殺」,與其說是否定,毋寧說是認可和重塑,今人謂之「揚棄」。

「佛」古而有之,無論是揚或是棄,都無法繞道而行。「美」不也一樣嗎?溝口在焚燒金閣寺前說:「今後我做的事是徒然的,因為是徒然的,才是我應該做的。」

金閣的美無從抗拒,唯一的方法,就是通過焚燒它而在心中再一次確信它的美,並使之得到昇華。如果殺美即是承認美,那麼也即是承認了罪惡與心中的惡魔,這才是真正的「無從擺脫」。

三島創作晚期的劇本《薩德侯爵夫人》,闡釋的就是這種「無法擺脫」。作品從薩德夫人的角度表達了一種永恆,對女人而言,這或者可以叫作一種堅貞或者貞淑,即無論丈夫處境如何,無論他是眾人唾罵的惡人、坐監的犯人,還是淫蕩的嫖客、悖德的無恥之徒,夫人一律無視,忠實陪伴。

△ 《薩德侯爵夫人》演出照

劇中其他角色,有的代表律法,有的代表道德,有的代表民眾,有的代表肉欲,她們都部分地贊同薩德的所為,卻又從另一個方面去抨擊他。唯有夫人堅貞如一,拋開一切,這難道不是另一層面上的薩德嗎?

夫人的貞淑是一面鏡子,照出了薩德的惡的永恆性。而惡的根本價值,也即是從薩德這裏開始得到闡釋和發揚。為此,薩德付出的代價是巨大的,他必須永遠被關在監牢裏,儘管當時的法國大革命進行得如火如荼,薩德仍是被恐懼的對象。

三島無疑從薩德身上找到了某種共通,也找到自己終其一生無法逾越的障礙。雖然金閣被燒毀了,但金閣卻永遠留存在溝口,或三島的心中。