【亞洲文旅網訊】1995年1月,全國第一家都市報在四川創刊,獨樹一幟面向市場,贏得讀者的好評;

1999年1月,全國第一家地方新聞網站在四川正式開通,開創了全國各地建立新聞網站的先河,展現了中國傳媒業的一道新的景觀;

2007年5月,國內第一家在境外上市的出版企業誕生於四川,推動了文化產業的快速發展;

……

改革開放至今,傳媒川軍創造了若幹個第一,無論從媒體信息獲取、傳播渠道、技術手段及用戶體驗都產生了顛覆性的蛻變與涅槃般的重生。

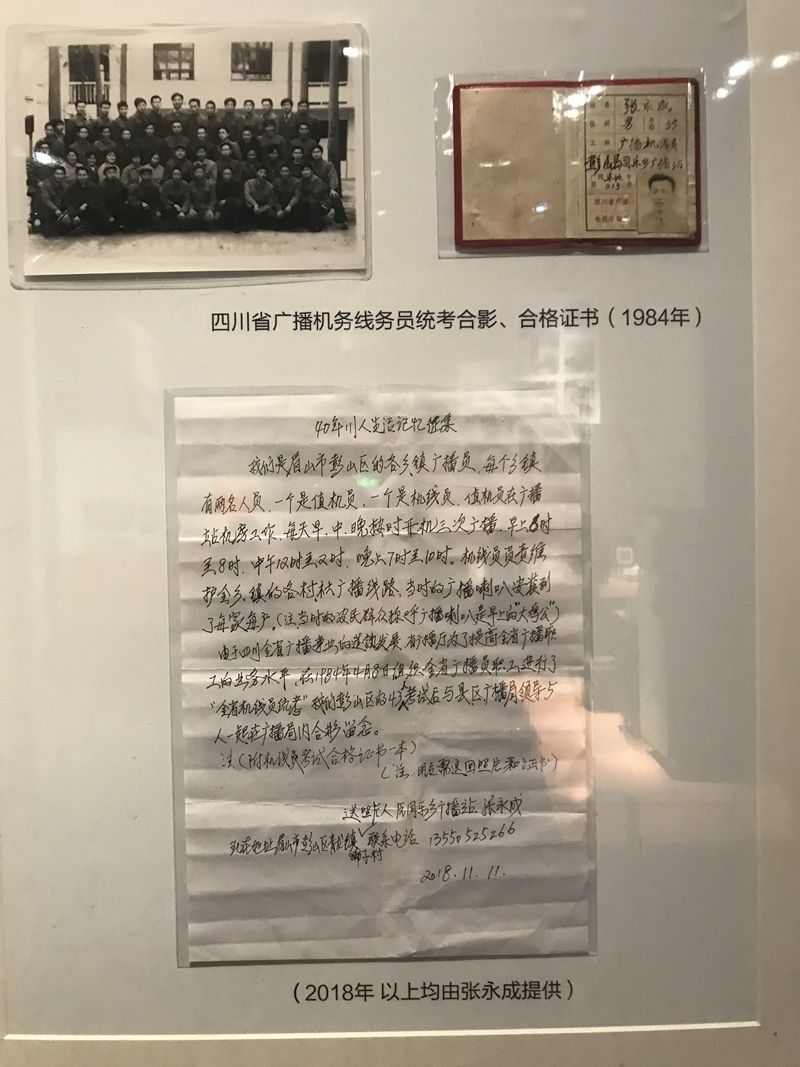

40年間傳播介質大改變

改革開放之初,廣播是大眾最早最多接觸到的媒介。70年代末80年代初,全國縣級廣播站已有2500多座,廣播喇叭發展到1.2億只,基本形成了以縣廣播站為中心、鄉鎮廣播站為基礎、連接千家萬戶的全國有線廣播網。張永成是眉山市彭山區的一位鄉鎮廣播員,在展覽“好雨時節——見證改革開放四川四十年”中,他借展了1984年四川省機務線務員統考合影和自己的合格證書。張永成說:“當時每個鄉鎮分別有一位值機員、機線員負責本鄉鎮工作,村裏的人都把我們的廣播喊成早上的‘大公雞’呢。”隨著四川省廣播事業的蓬勃發展,全省廣播員職工的業務水平也不斷提高。1987年4月8日,張永成參加了“全省機線員統考”,獲得了合格證書。

全省機線員統考合格證書

到了八十年代,電視機成了家庭中的稀罕玩意兒。張永成介紹到,那個時候,誰家有個電視機,哪怕是個黑白的,也會有大批的鄰居、朋友、街坊去這家看電視,“洋”慘了。90年代,報紙、電視、新興的VCD等媒介開始快速占領市場,成為那個年代中國社會特有的一道風景線。進入新世紀,媒介的形式更加多樣化、豐富化。中國的傳媒行業也從電視、廣播、報紙、雜志等傳統媒體進入到了互聯網時代。智能技術幫助人們沖破時空的束縛,在媒介營造的信息世界中得以延伸、連接。大數據、互聯網技術、采編機器人並被諸多新聞媒體網站所布局應用,它所產生的效果,讓世人“吐舌呆目”。

展覽場景復原

40年間新聞人的堅守初心不變

餘繼賓,88歲,在新聞媒體行業工作42年;餘凡,62歲,在新聞媒體行業工作31年;餘行,32歲,2006年畢業後,從事新聞媒體工作10年。有人說,新聞媒體工作者是對時代變遷最敏感的人。對三代從事媒體工作的餘家人來說,尤為如此。

一個本,一支筆,讓餘繼賓在解放後撐起了自己的小家,那時候的他就職於川北日報,實行供給制的工作包吃包住,還有一塊錢的“零花”。出門在外,他是揭露事實、守衛真相的鬥士,回到家,他是兒子餘凡的榜樣和英雄。

長大後,餘凡跟著父親的腳步同樣成了一名記者。他至今仍記得自己參加工作時,工資是48塊5,“比起同齡人來說還算是高的了。”餘凡樂呵呵地說,他接過父親肩上的重擔,又為自己的兒子餘行撐開一片天地。

2006年,餘行畢業於西華師範大學,也許是家學淵源,他在畢業後同樣選擇了踏入媒體行業,成為餘家的第三代記者。提到工資,他還有些不好意思:“一年有個十三、四萬吧!”世事變遷,當年憑筆杆子“打天下”的記者紛紛有了新裝備,但對餘行來說,盡管有了攝像機,他最信任的仍然是那一筆、一紙,每一個字都是耕耘,每一份收獲,都有跡可循。

改革開放四十年,餘家的前兩代記者已經陸續退休,書寫真相的責任落到了餘行的身上,直到現在,他仍然時常和家裏的兩位“老資格”交流自己在采訪中遇到的人和事,把他們的經驗教訓融入到自己的工作與生活中。在展覽“好雨時節”中,他們的故事也讓更多的觀眾知曉。展廳中,常常有人駐足於餘家三代新聞人的故事旁,這其中或許也有同樣“傳承”自己崗位的三代人吧。

展館現場

回顧40年,廣播規模迅速擴大、節目產品豐富多彩、 傳播手段更加先進、媒體經營從無到有、體制機制不斷創新,傳媒業正不斷書寫著另一章傳奇。

今天是展覽“好雨時節——見證改革開放四川四十年”的最後一天,還沒來“找回憶”的你,快行動吧!25天的時間裏,偉大變革中的四川成就在此呈現,時代變換中一代又一代人的青春在這裏上演,川人對來日的信念於此更加堅定!