【亞洲文旅網訊】千年醫脈,薪火相傳。中醫藥作為中華民族數千年沉澱的健康智慧結晶,不僅是中國古代科學的璀璨明珠,更是承載著人文精神與生命哲學的文化符號。從“杏林春暖”的醫者仁心,到防治疫病的千年實踐,再到天人合一的養生之道,中醫藥始終以“尊重生命、順應自然”為核心,在守護中華民族健康的同時,也為世界醫學發展提供了獨特視角。

即日起,我們將開啟中醫藥文化涵養醫德醫風系列宣傳報道,本系列報道將以文化為脈、以醫德為魂,引領我們探尋天回醫簡的奧秘,走進蜀地醫家的傳承現場;從百年藥房的匠心堅守,到古今醫者穿越時空的對話——讓我們在曆史與現實的交匯中,感受“仁心仁術”的永恒價值,體悟“懸壺濟世”的家國情懷。願這一程尋根之旅,讓醫德在文化積澱中升華,讓醫風在時代傳承中熠熠生輝。

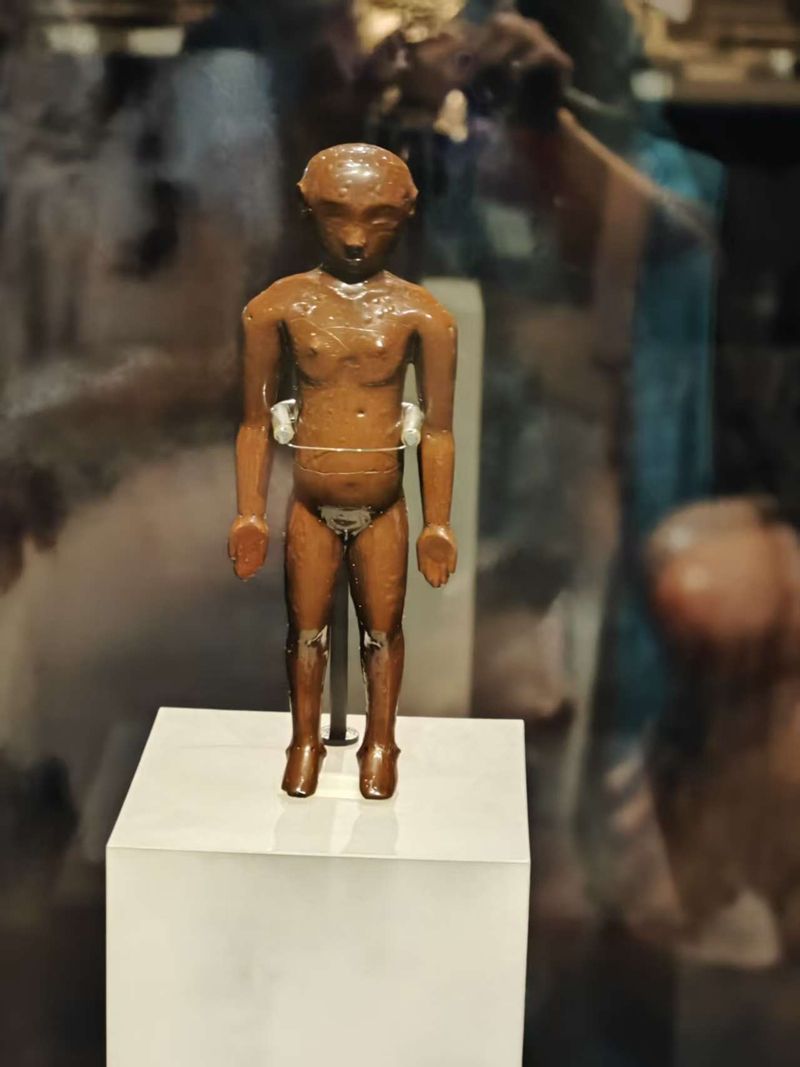

走進成都博物館二樓展廳,一縷聚光燈打在展櫃中的漆木人像上,為這件鎮館之寶披上了神秘的光暈。高度僅為14厘米的漢代經穴漆人靜靜矗立,身上縱橫交錯的紅白線條和密密麻麻的穴位名稱,讓每一位駐足觀看的遊客都不由自主地屏住呼吸。

“這是讓我們每一位解說員都引以為傲的展品。”成都博物館講解員羅女士向記者介紹,聲音中帶著難以抑制的激動,“2012年,當考古人員在成都金牛區天回鎮老官山漢墓中發現它時,所有人都被眼前的景象震撼了——在潮濕的四川盆地,這件漆木文物竟能保存得如此完好。”

講解員輕輕指向漆人身上的細節:“請看這個小漆人的身上,有22條紅色經脈、29條白色經脈,還有119個穴位點,並清晰標注著‘心’‘肺’‘腎’等名稱。最令人驚歎的是,經專家鑒定,這些穴位與現代針灸學的人體穴位吻合度高達95%以上。這簡直就是2000多年前的‘3D針灸模型’,它將中醫使用經穴人體模型的傳統向前推進一千年。”

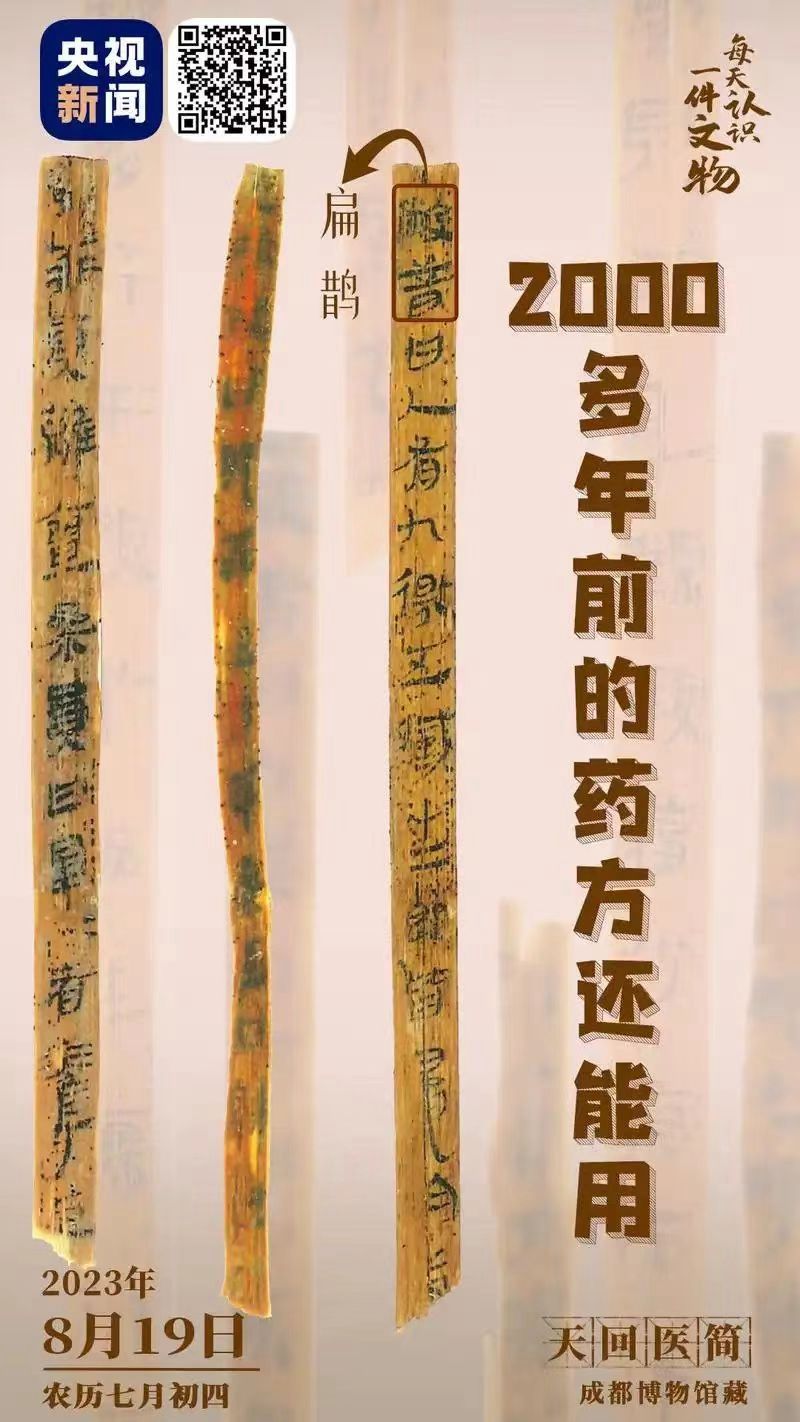

在與經穴漆人相鄰的展櫃中,20餘枚天回醫簡靜靜陳列。這些書寫於竹簡上的醫學文獻,雖曆經兩千餘年歲月侵蝕,其上墨書文字依然清晰可辨。“止風汗”“治風熱”“治寒熱”……竹簡中記載的各類病症與治療方法,讓人仿佛穿越時空,還能窺見漢代醫家執簡療疾的場景。

竹簡驚世:重現扁鵲醫學傳承脈絡

“這批天回醫簡共計930支,內容極為豐富。”講解員羅女士告訴記者,經過長達十年的系統整理,專家將其歸類為《脈書·上經》《脈書·下經》《逆順五色脈臧驗精神》等八部醫書,總字數超過兩萬字,堪稱一座系統完整的漢代醫學寶庫。

尤為珍貴的是,醫簡中多次出現的“敝昔曰”的記載。經考證,專家們初步確認“敝昔”即為古代名醫扁鵲的通假字。這一發現不僅從音韻學上得到支持,也與漢代畫像石中扁鵲的形象相吻合,天回醫簡極有可能是失傳兩千多年的扁鵲醫書。

中國中醫科學院中國醫史文獻研究所研究員顧漫教授特別解讀了《逆順五色脈臧驗精神》中的記載:“心氣者赤,肺氣者白,肝氣者青,胃氣者黃,腎氣者黑”,正是“五色診”理論的體現,“它將五種顏色與五髒功能相對應,認為髒腑之氣可反映於體表特定部位。譬如‘面黃肌瘦’至今仍被視作脾胃虛弱的典型體征。古人這些臨床經驗至今仍有實用價值,實在令人驚歎。”

天回醫簡中關於“五色脈診”的內容,正是扁鵲醫學最突出的標志。為什麼如此重要的醫學文獻會出現在成都?這並非偶然。戰國時期,秦昭王派李冰入蜀修建都江堰工程,使成都平原成為沃野千裏的天府之國。從秦惠文王時起實行的“移秦民萬家實之”政策,一直延續到西漢晚期,為蜀地帶來大量人才,其中很可能就包括精通醫術的扁鵲傳人。

千年傳承:從蜀醫源流到現代創新

站在成都博物館的展櫃前,來自全國各地的遊客無不為之震撼。一位來自江蘇的醫學專業學生感歎道:“原來成都人在漢代就能享受到這麼系統的醫療服務,還是神醫扁鵲的弟子來把脈,真是令人羨慕!”

四川成都中醫藥的繁榮,得益於獨特的地理環境與深厚的文化積澱。四川省中醫藥管理局相關負責人表示,全川中藥資源種類達7290種,常用中藥材重點品種占全國85%。江油附子、綿陽麥冬、都江堰川芎等道地藥材享譽業內,素有“無川藥不成方”的說法。四川盆地四周環山、地形封閉的環境,使得傷寒學說與本地藥學深度融合,在巴蜀特色文化思想影響下,形成了獨具特色的川派中醫。

新中國成立後,這一千年醫脈迎來新的發展機遇。1956年,成都中醫學院(現成都中醫藥大學)成立,匯聚李斯熾、吳棹仙、淩一揆等名醫。這些大家各具特色:李斯熾擅長內科雜病,吳棹仙精通子午流注針灸法,淩一揆則是中藥學奠基者,他們共同奠定了現代川派中醫的學術根基,開創了“師承+學院”的特色教育模式。多年來,成都中醫藥大學既注重傳統師承教育的跟師學習,又強化現代醫學理論培養。近年來,學校還建立了多個海外中醫中心,推動了川派中醫走向世界。

為了讓千年醫簡“活”起來,2018年成都中醫藥大學啟動了天回醫簡數字化工程。數字化不僅讓千年簡牘“青春永駐”,更使簡牘研究更加具象可感——輕點鼠標,一支漢代竹簡的高清原始圖版便躍然屏上;再點擊上方的放大按鈕,竹簡細節被放大至纖毫畢現……

如今的成都,中醫藥產業與現代科技深度融合,智能針刺機器人已成功研發,智能艾灸機器人已在臨床試驗推廣,並通過成果轉化實現了市場收益,傳統中醫藥正在煥發新的生機。成都中醫藥大學智能醫學院院長蔣濤表示,中醫理療機器人基於傳統中醫理論支撐,通過中醫手法的數字化、標准化、流程化、智能化,提供高效的無人數字化中醫理療服務,讓優質的智能醫療資源能夠切實下沉到社會基層,在未來大有可為。

古今融合:

中醫藥的創新與未來

在成都市青羊區的一個社區中醫館裏,老中醫王先生正在用古老的脈診方法為患者看病。“我師父的師父就是這樣教我們的。”王師傅笑著說,“雖然現在有了很多新設備,但老祖宗傳下來的東西不能丟。”這種傳承與創新並重的理念,正是川派中醫保持活力的關鍵。

除了技術傳承創新,成都還特別注重中醫藥文化傳播,各類學校每年開展的中醫藥文化活動已達上千場。在成都市天涯石小學,中醫師從《胖國王》繪本展開,向同學們講解飲食調理、穴位按摩、預防肥胖等方面的知識。五年級學生小雨向記者展示她制作的驅蚊中草藥香囊:“這裏面有丁香、薄荷、薰衣草、七裏香……”

2024年成都獲批全省唯一“國家中醫藥傳承創新發展試驗區”。在成都,中醫藥產業正“鏈”出新活力。據成都市衛健委相關負責人介紹,彭州天府中藥城獲評“全國中醫藥最具活力園區”,成都企業四川新綠色藥業科技發展有限公司成功入選2024年度中國醫藥工業百強榜(位列第77位),天府中藥城2024年全年醫藥健康總產值達100億元。

從經穴漆人的精巧刻畫,到天回醫簡的完備醫理,再到今日“數智中醫藥”的創新探索,這一切都深深植根於巴蜀大地的沃土,彰顯出川派中醫曆久彌新的生機與活力。在成都博物館的展廳裏,有不少研學的學生團隊。一位帶隊老師道出了許多人的心聲:“要讓年輕人知道,中醫藥既是傳統的,又是現代的;既是中國的,又是世界的。”

歲月更迭,藥香依舊。那些鐫刻在竹簡上的智慧,通過一代代中醫人的傳承與堅守,不斷書寫著新的生命篇章。而在數字化、智能化的新時代,成都中醫藥正在國際視野下迎來一個又一個春天。