個人簡介

左古山,號晉瑄,字空穀,又名安東村人、去執精舍主人,知名學者,藝術家,碩士生導師、教授、美學博士、國家一級美術師。現為中國人民大學複興美術館執行館長、中國人民大學文藝複興研究院藝術教育中心主任兼書法委員會主任。中國畫院理事、文旅部中西方美術研究院研究員、中國水墨畫學會理事、澳門國際青年智庫書畫院常務副院長、香港美協常務副主席、江蘇中國畫學會理事、江南大學特聘碩士生導師、景德鎮陶瓷大學客座教授、宋慶齡基金會培訓中心特聘專家。

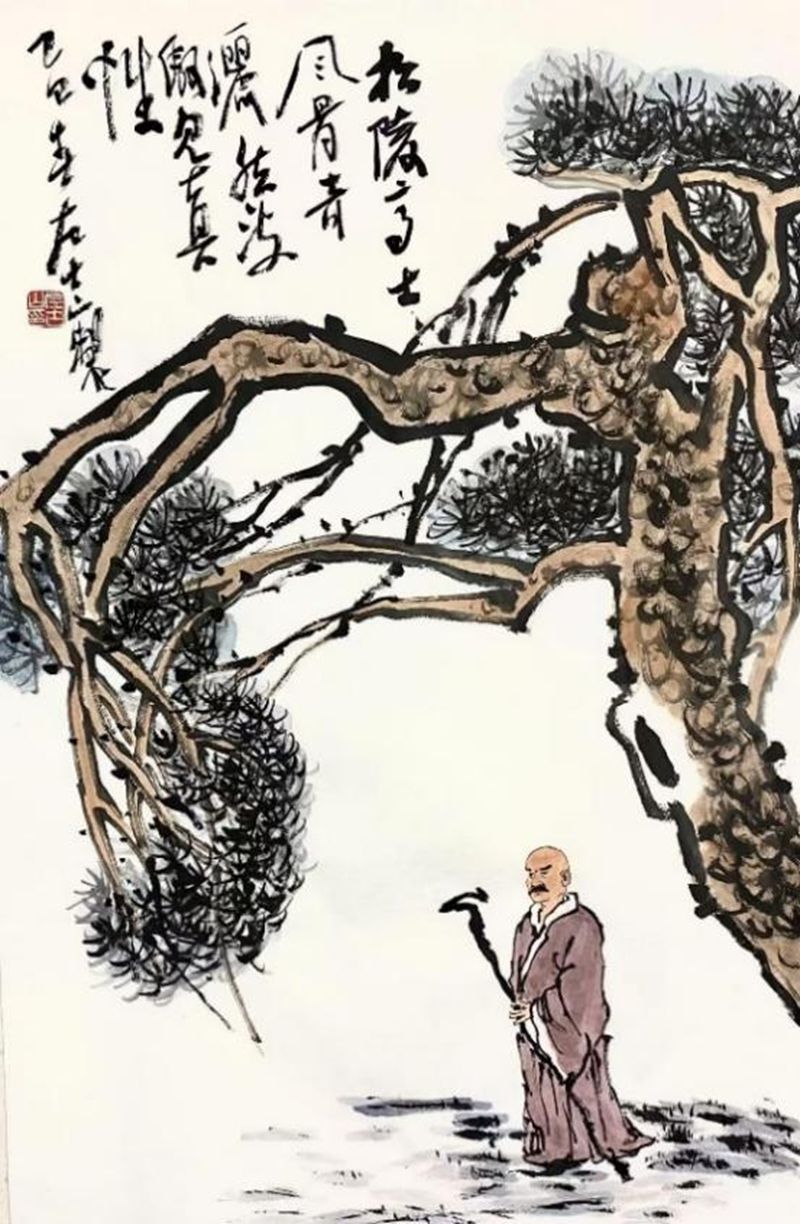

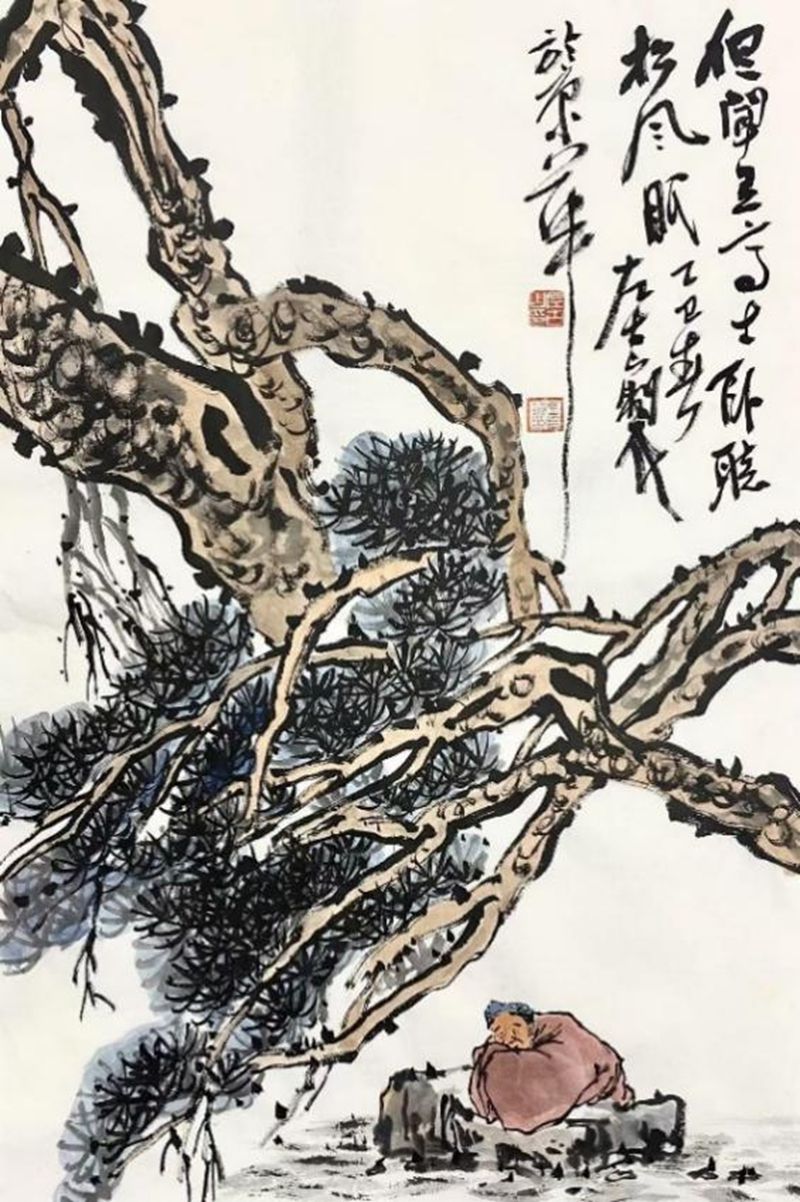

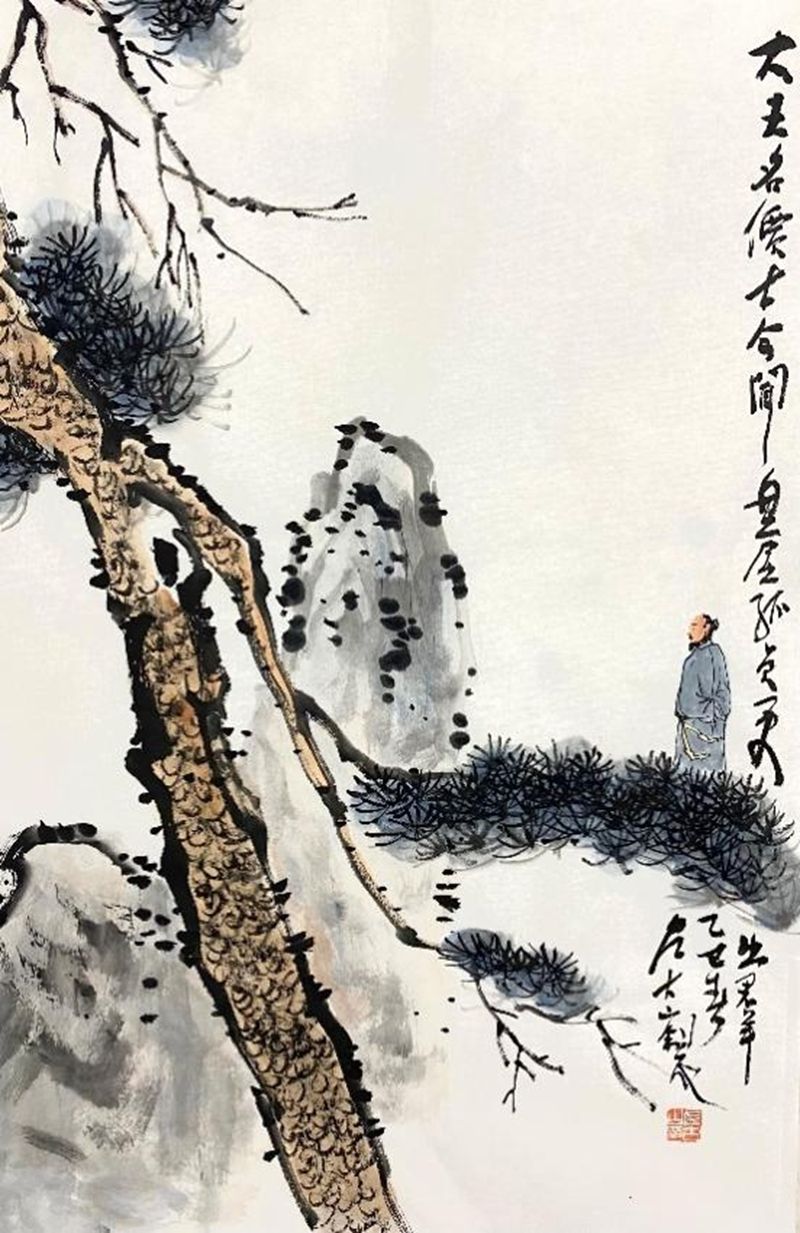

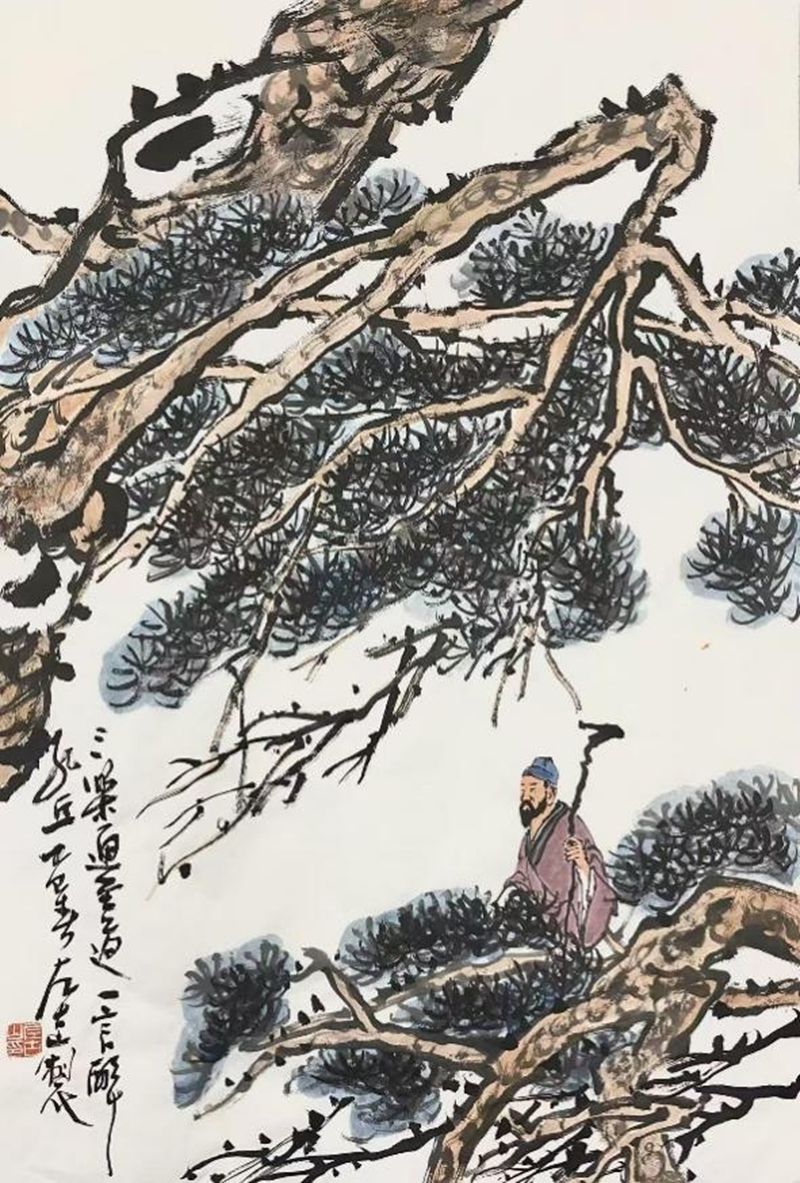

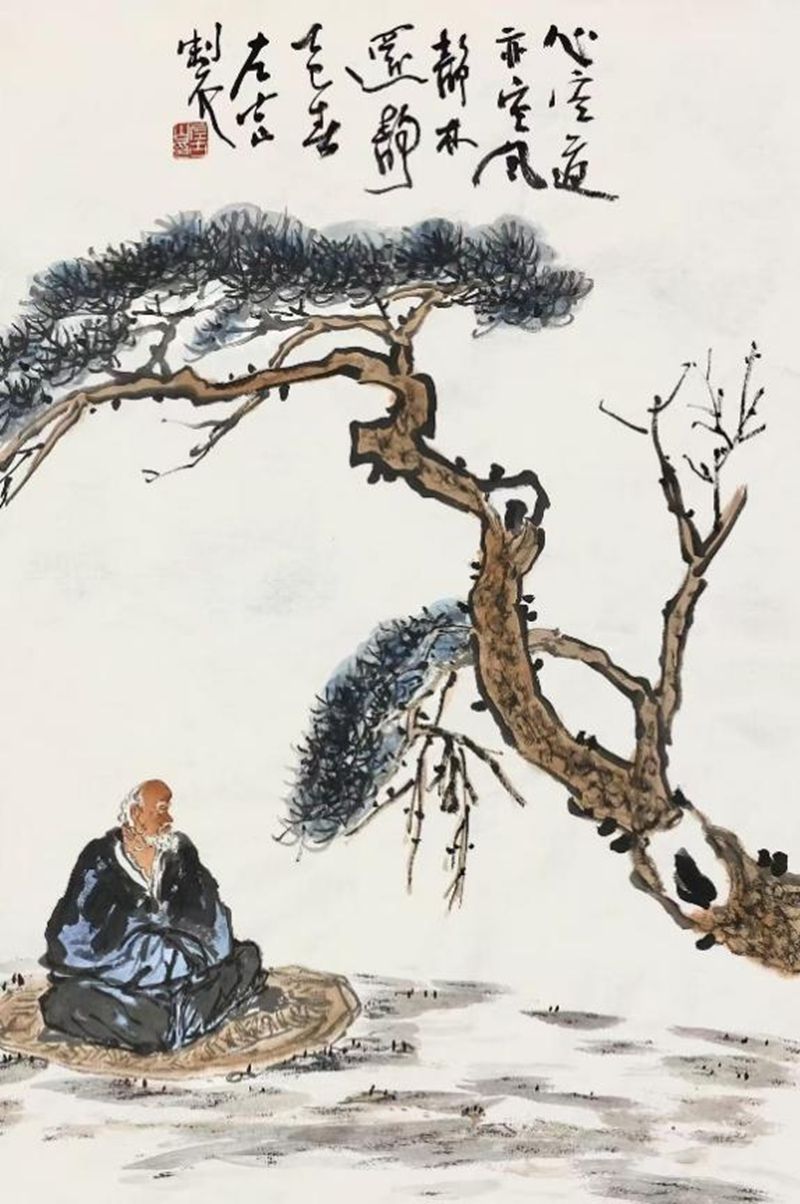

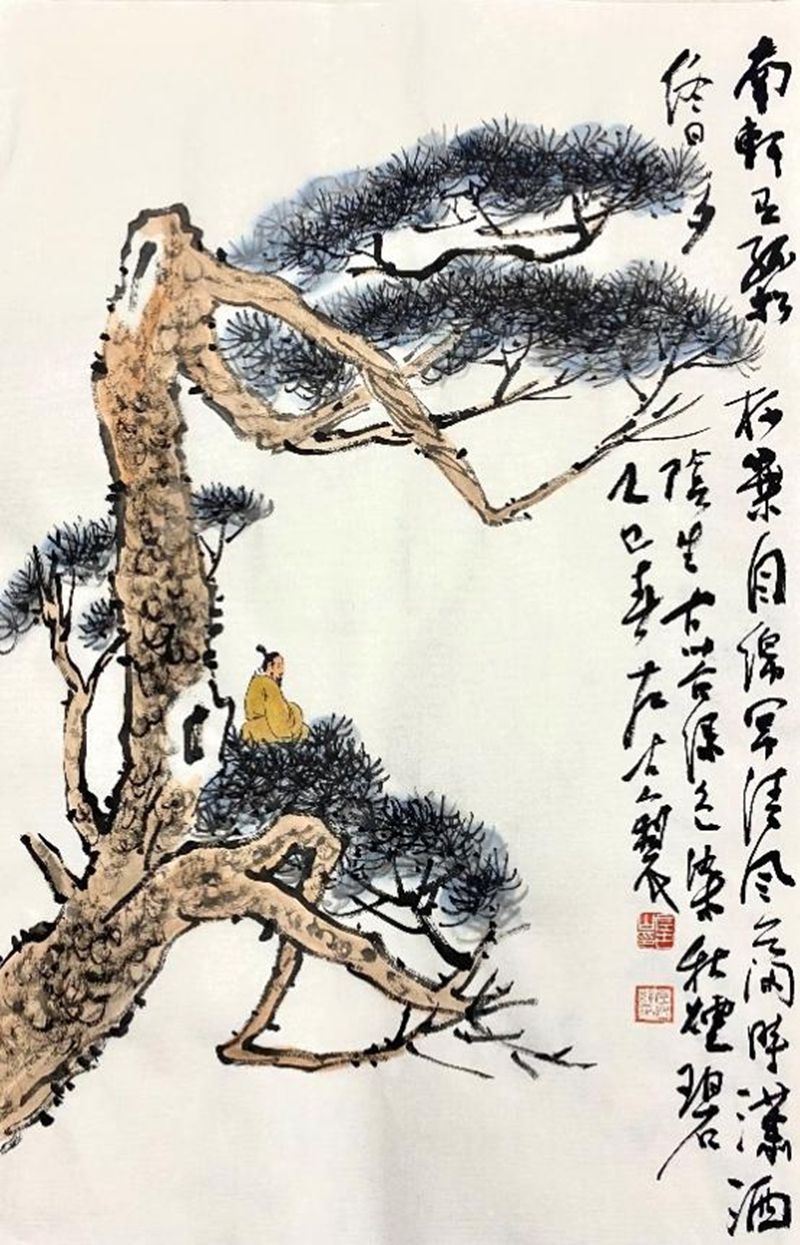

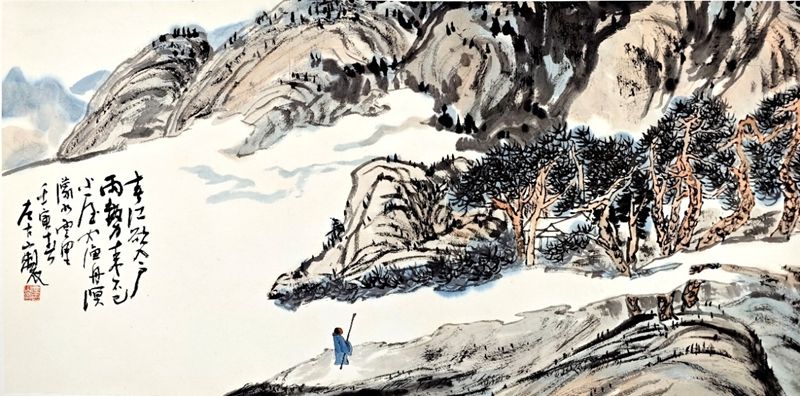

左古山繪畫取法於元人王蒙和清僧髡殘,深入研習宋元傳統繪畫正脈,對明 清諸名家也有研究,借鑒近現代黃賓虹、傅抱石等大家,逐步形成自己蒼茫古拙的獨特風格在經營畫面時最注重取勢,其次是筆墨,認為筆墨是中國畫的精髓, 強調將筆墨精神融於山水之中;尤擅畫松,常借松樹表達自己的藝術精神追求, 將松樹與悟道老者等元素結合,體現對人生、對生命的思考,畫中人物著裝多作 無色處理,追求無色勝有色的單純境界,融會貫通道法自然的精神與筆墨態度。

他作品被人民大會堂、阿爾巴尼亞駐華大使館、德國駐華大使館、南京六朝 博物館、法國駐滬領事館等眾多機構收藏。主持 2019 年中國人民大學科學研究基金重大項目《藝術技術 學學科建設研究》,出版有《左古山畫集》《美學原理與藝術審美研究》等專著。

左古山部分展覽:

《民間畫風》繪畫藝術十人展 1999年

南師大美術學院藝術回顧匯報展 2000年

慶祝南京大學建校110 周年藝術作品展 2012年

加拿大溫哥華繪畫古玩藝術展 2013年

南京國際美展全國巡回展(上海、南京、長沙)2014、2015年

南京六朝博物館舉辦《溯源探道---左古山書畫暨衍生品展》2016年

中澳藝術家世紀文本展(北京釣魚臺國賓館開幕)2016年

北京慧和天語藝術空間舉辦《左古山之夜藝術作品展》2017年

北京大都藝術館舉辦《溯源探道--左古山藝術展》2018年

上海光大會展中心舉辦《溯源探道--左古山畫展》2019年

第一屆“複興之門”國際美術展作為參展藝術家參展 2021年

第二屆“複興之門一生命之美”國際之美展作為藝術家參 2024年

“古山松•問道心”左古山中國畫展暨新聞發布會 2025 年

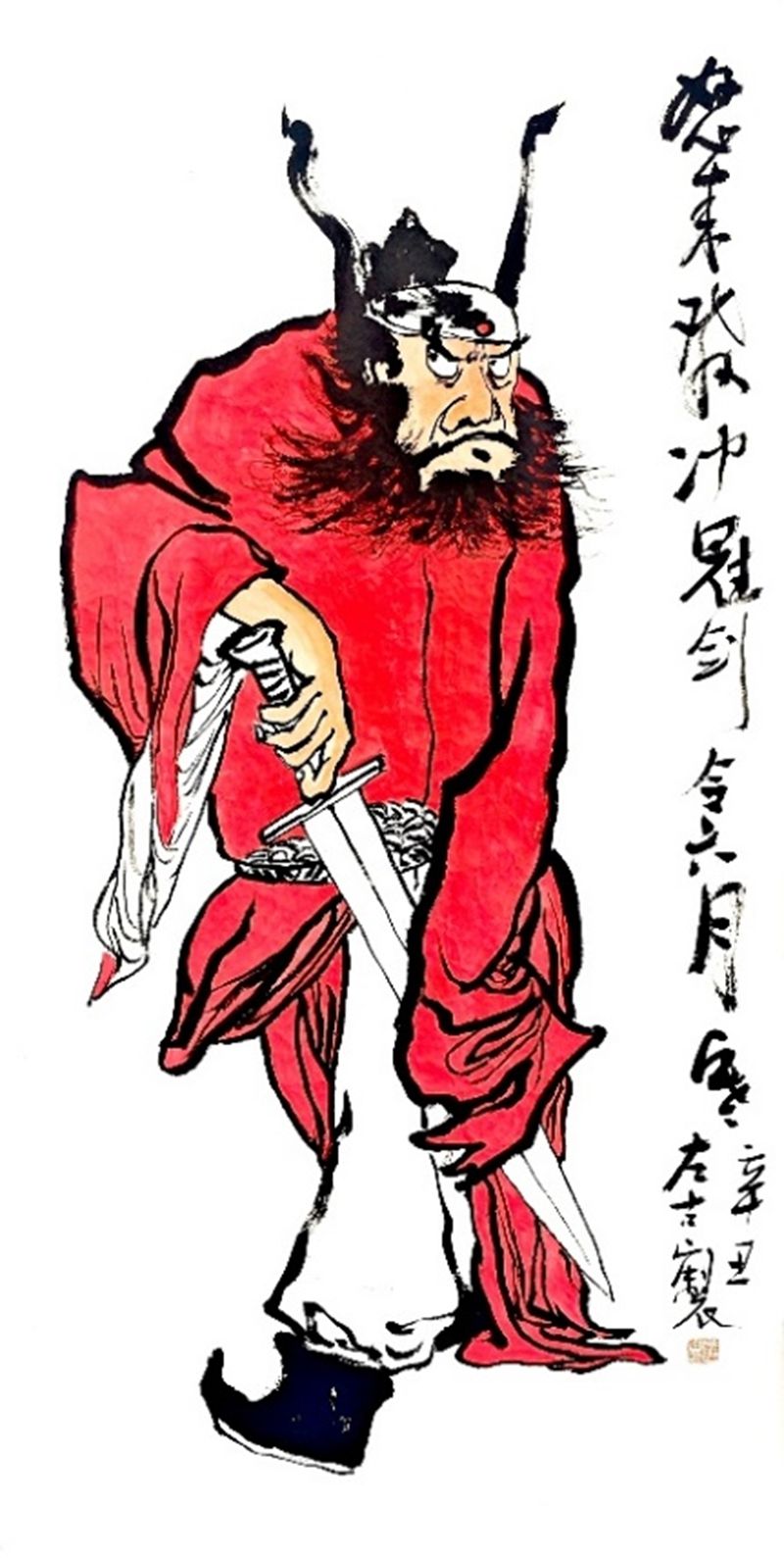

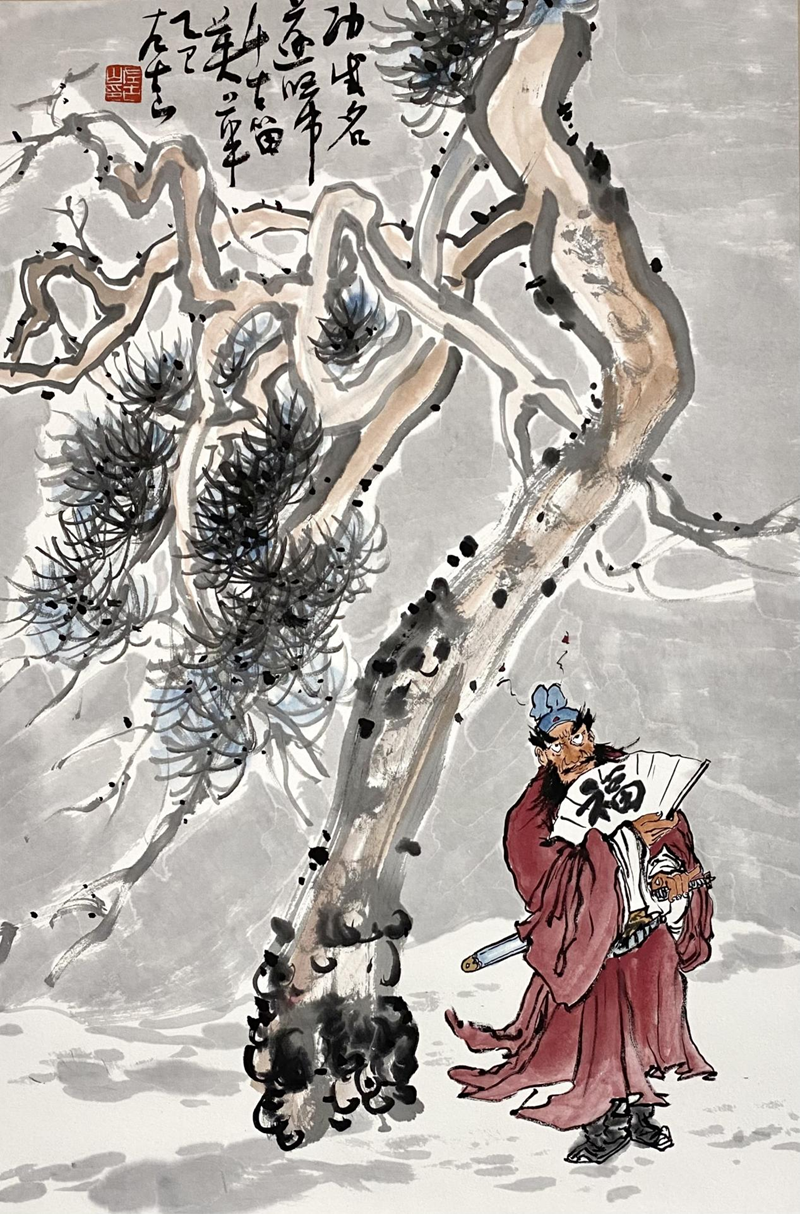

代表作品:《蒼天無言》、《古山松》、《探秘桃花源》、《山水松風》、《鐘馗賜福》等。

古山松 問道心——

左古山藝術求索之路

左古山,號晉鍹,字空穀,又名安東村人,去執精舍主人。左古山先生是中國知名學者,藝術家,碩士生導師、教授、美學博士、國家一級美術師,現為中國人民大學複興美術館執行館長。作為畫家,左古山作品曾被中國國家人民大會堂收藏,並作為國禮贈送法國、日本、意大利、德國、波黑、阿爾巴尼亞等各國使節,被世界各國友人收藏,為國家外事活動作出了積極貢獻,在國際藝術界具有較高知名度與學術地位;作為學者,他的學術研究以東方文藝複興的核心理念為課題,結合美學、哲學、藝術史學展開探討,回顧人類文明古老的軸心時代,力圖構建人類新的精神境界與藝術思想,以全球價值觀的高度審視當今的藝術現狀,從古代東西文明的先哲智慧中尋找人類未來的藝術發展之路。

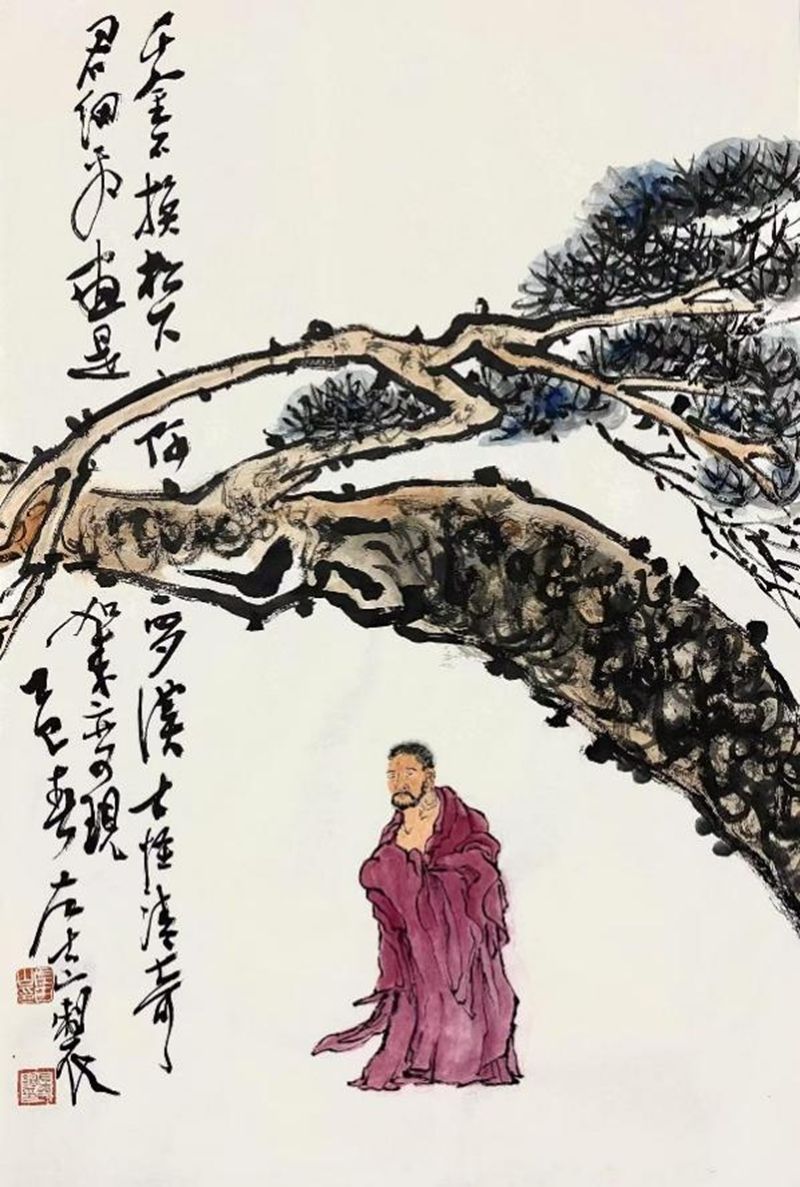

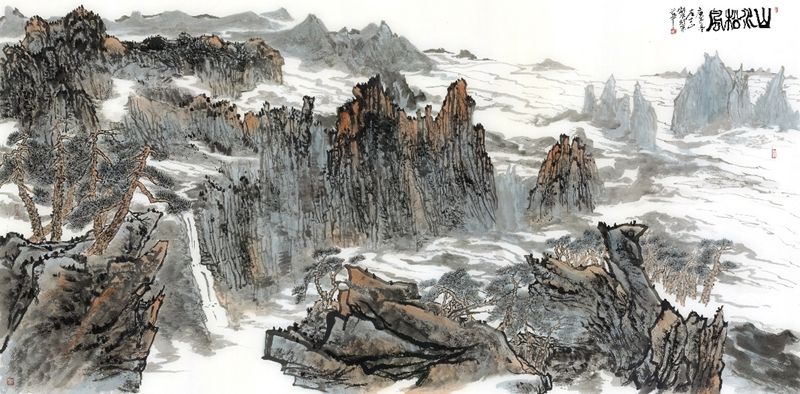

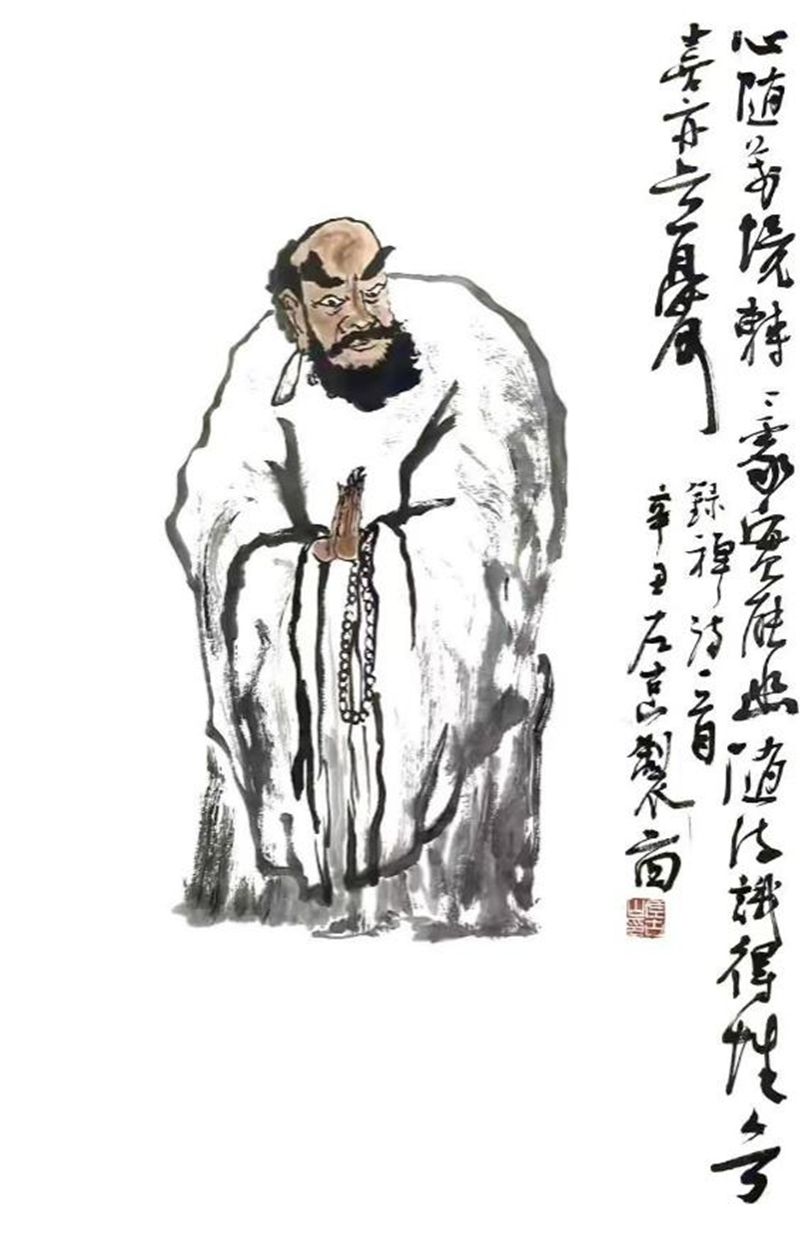

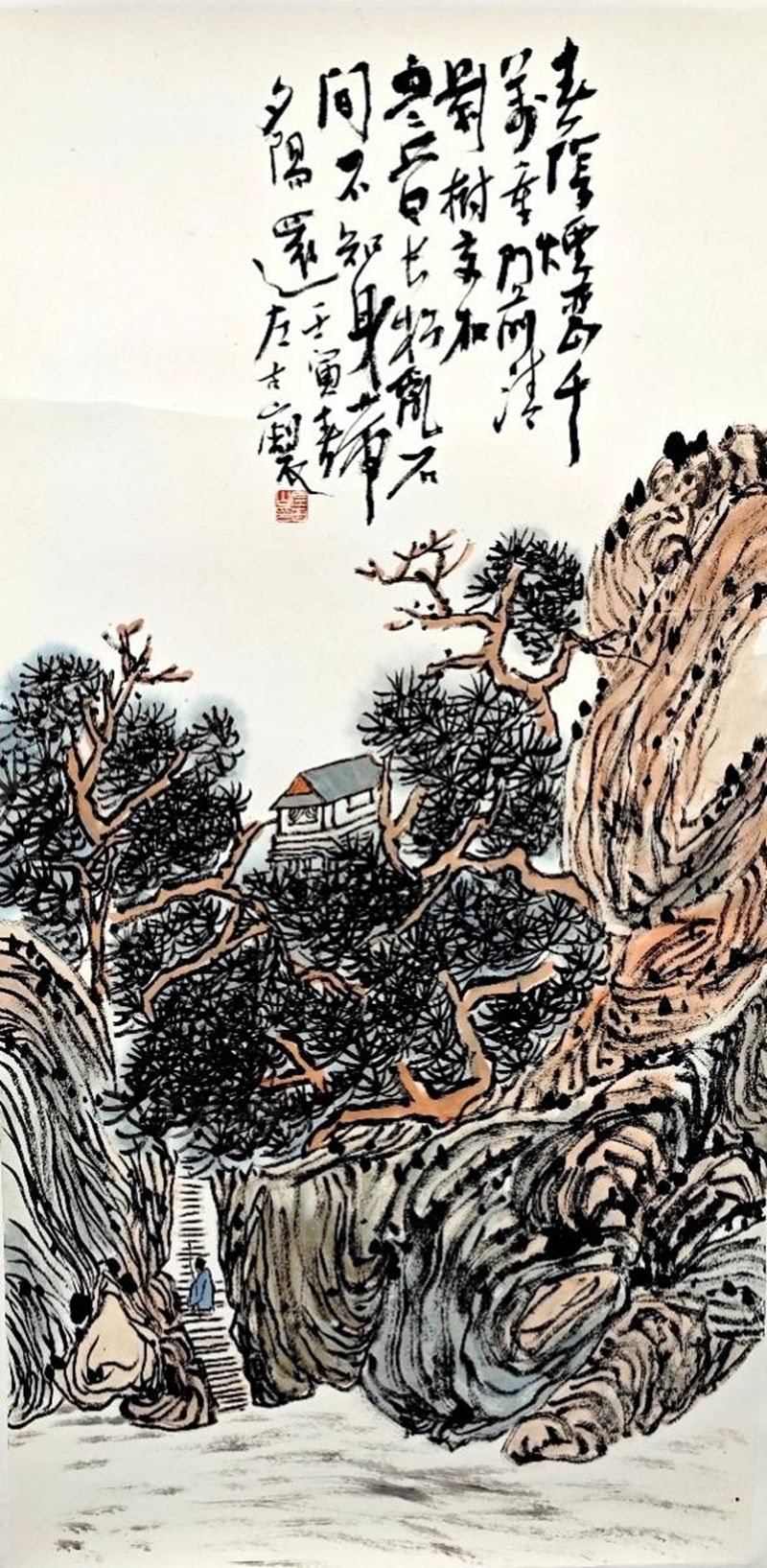

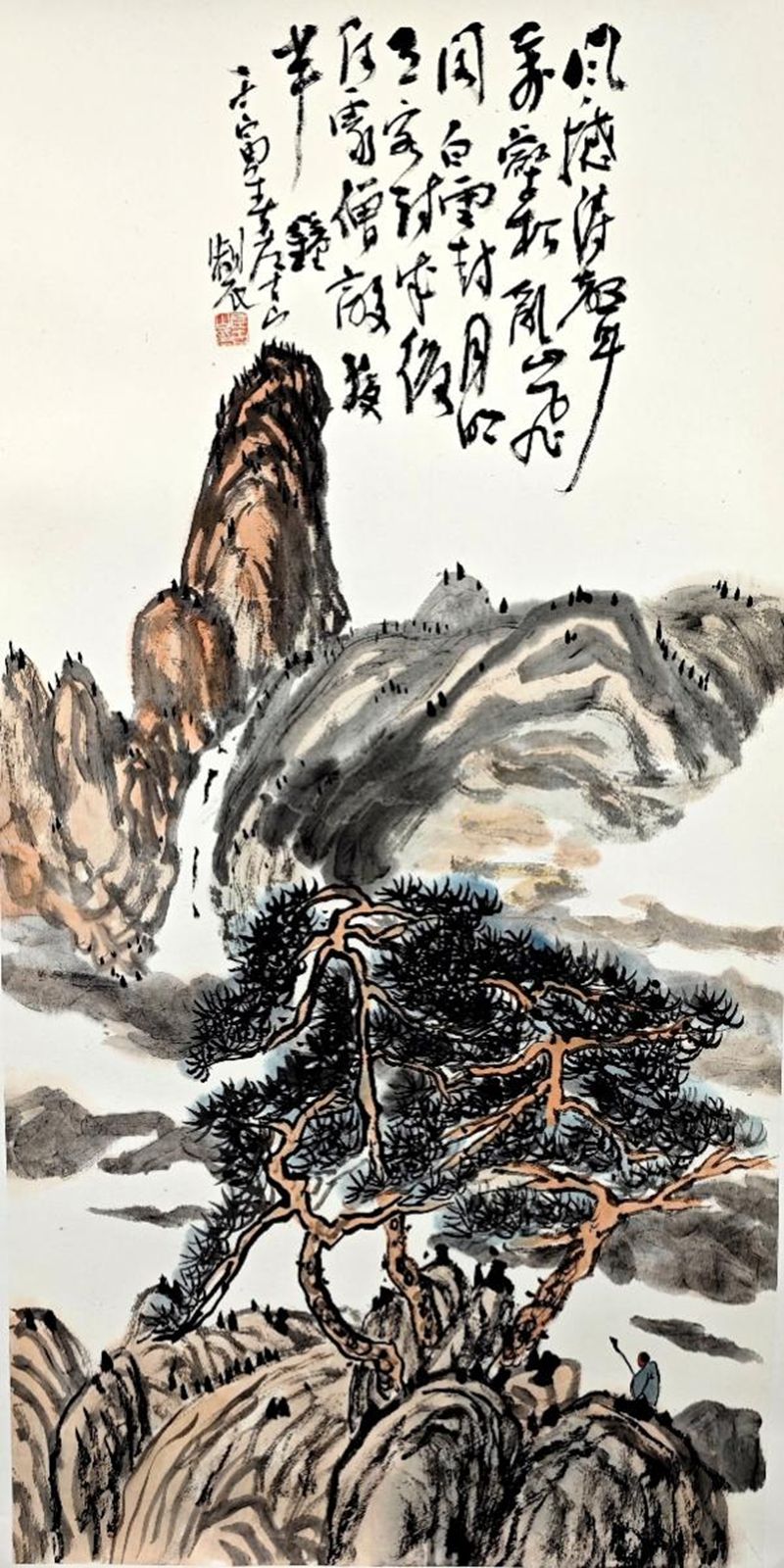

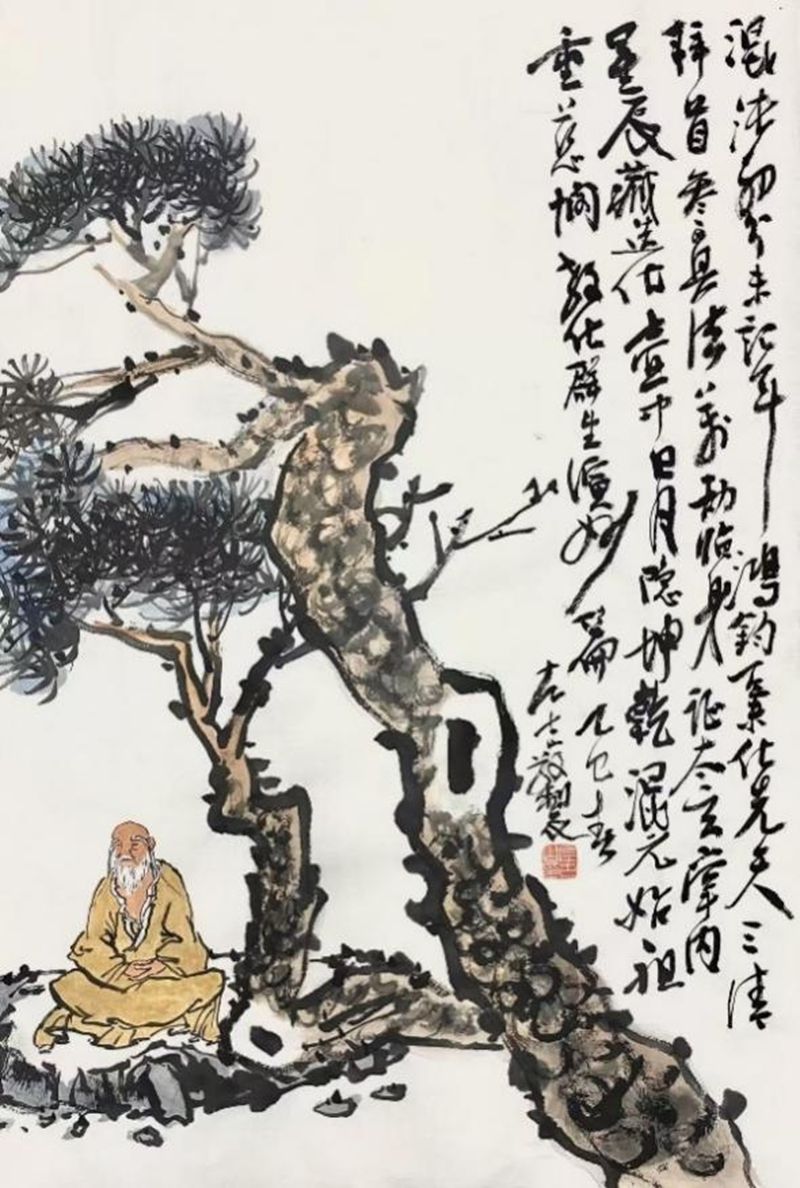

左古山先生的作品傳承中國傳統繪畫正脈,涉獵古松、古樸山水、中華神話佛道人物造像、寫意花鳥,作品筆墨凝練,設色蒼渾,線條沉着老辣,他尤擅畫古松,世人稱“古山松”。 “古山松”作為中華文化的代表,以其獨特符號,向世界體現中華文化的百折不撓、蓬勃向上的積極進取精神,展示了我們中華民族“天行健 君子以自強不息”頑強的意志與磅礴的力量,另外,友誼如松、壽比南山松、基業長青都是中國文化中“松”象征意義。他筆下的佛道人物造像神聖而莊嚴,一尊尊仙風道骨神像作品,是華夏文明中“神性”文化的傳承與賡續。山水作品的雄渾蒼茫,在妙造自然的意境中體現博大的中國繪畫的寫意精神,山石皴法遒勁,雲氣流動如詩,既延續宋代山水的氣韻,又以虛實相生的布局呼應中國館“人與自然和諧共生”的世博主題。花鳥畫將生活之趣味與中國筆墨融為一爐,承襲中國古人的閑情雅致,又通過留白與構圖創新傳遞當代文人畫的審美自覺,讓人心馳神往,知程式而不拘程式,通古人而不泥古人,圓融轉化,推陳出新,走出了一條屬於自己的國畫寫意之道。

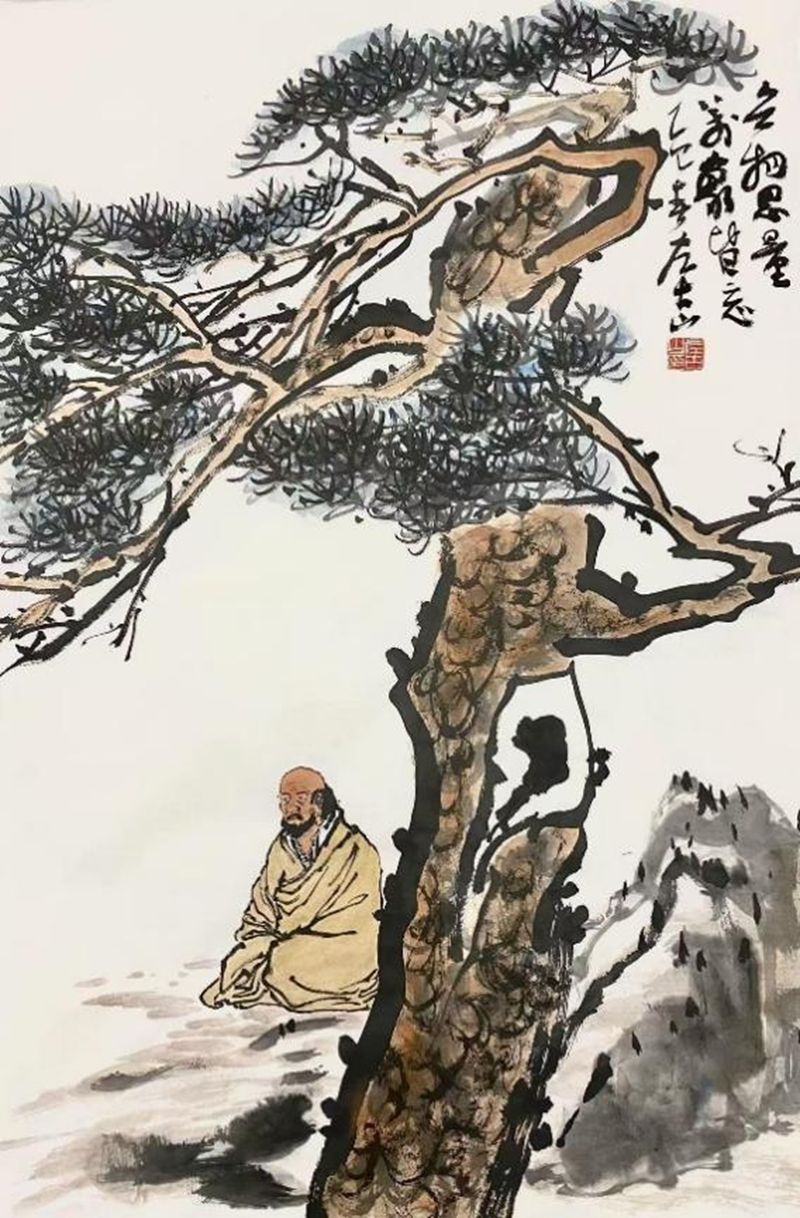

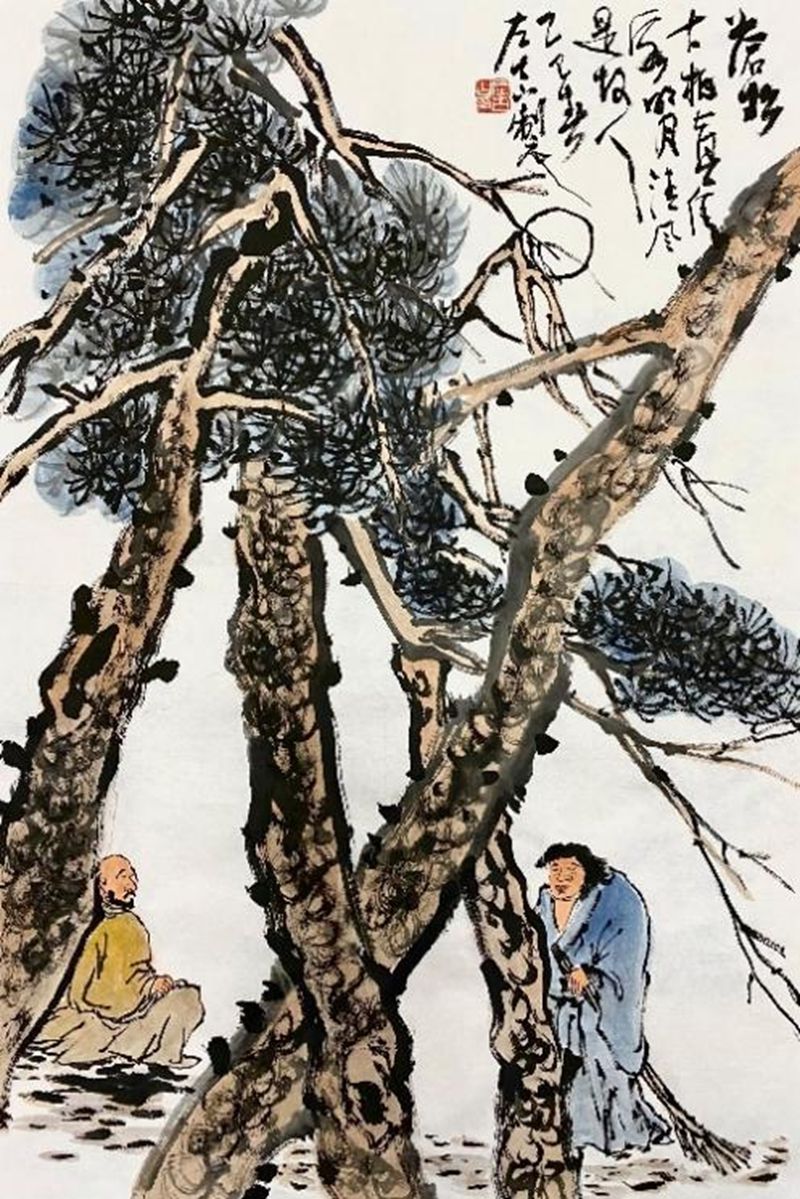

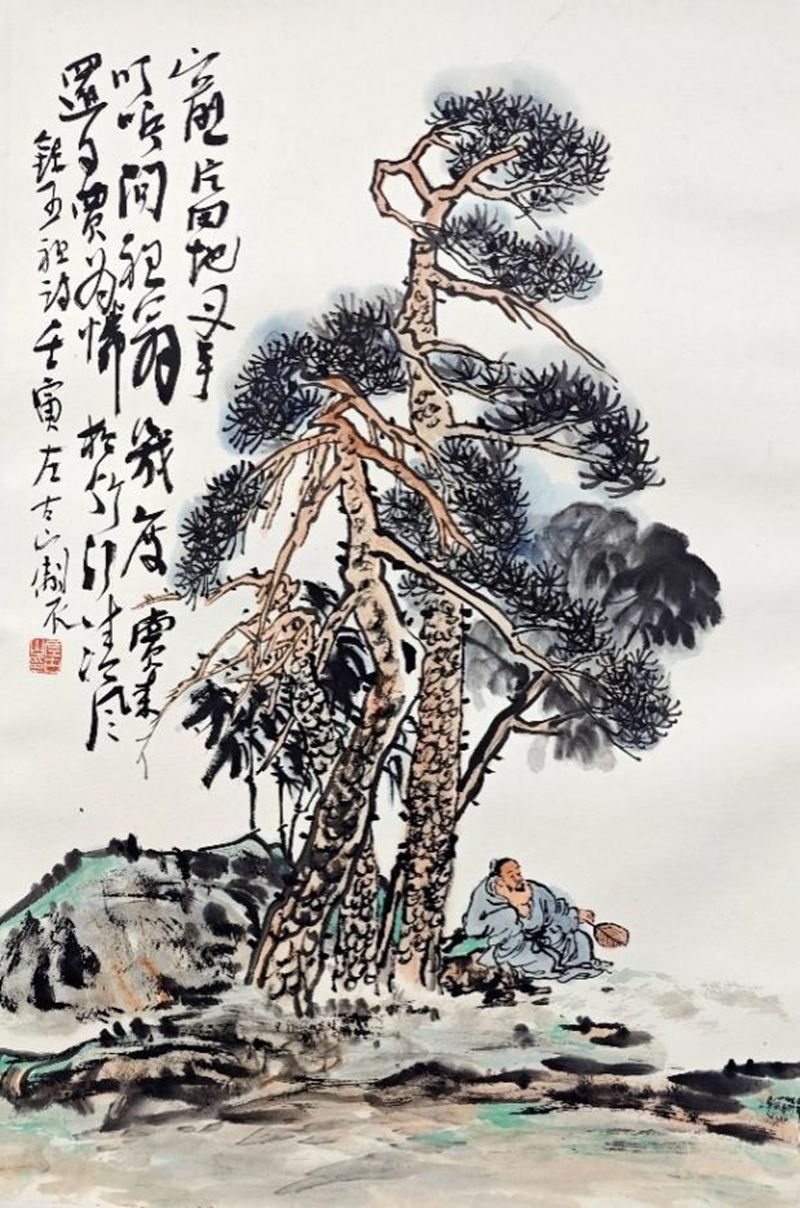

古山松——松隱高士45×70cm 2025年

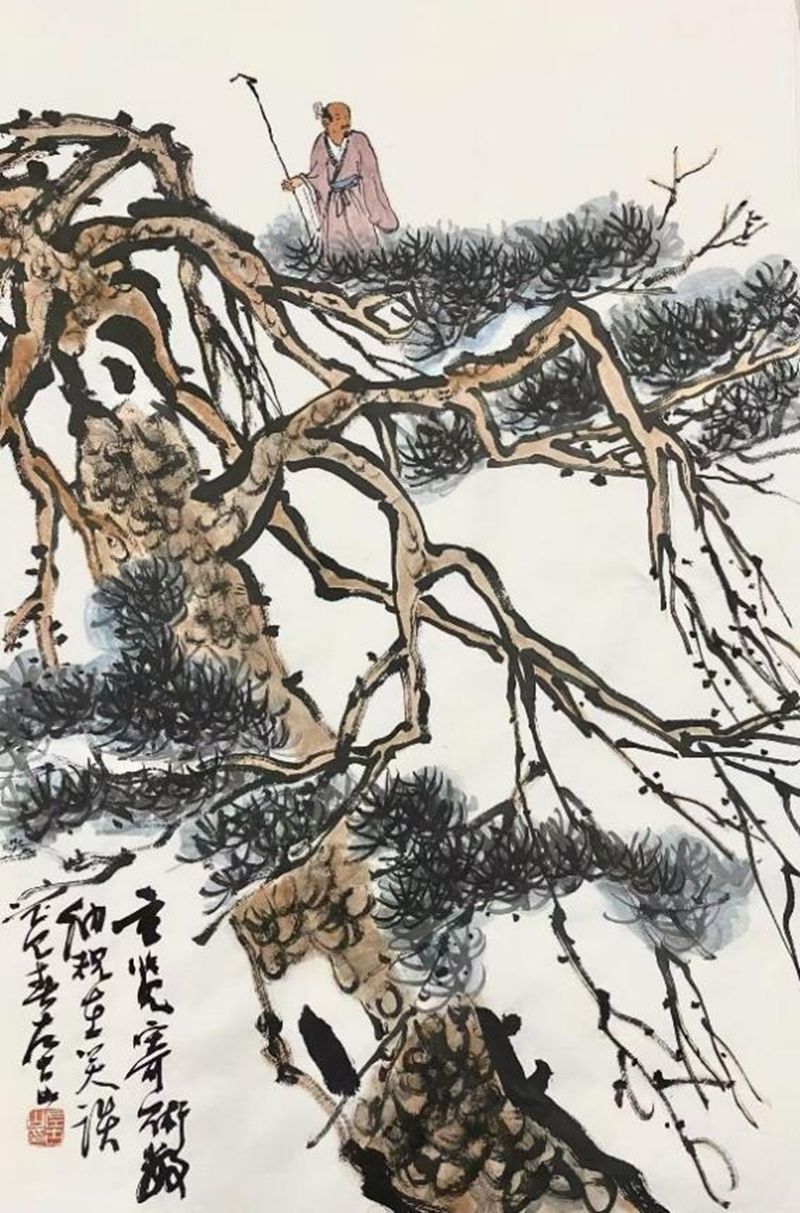

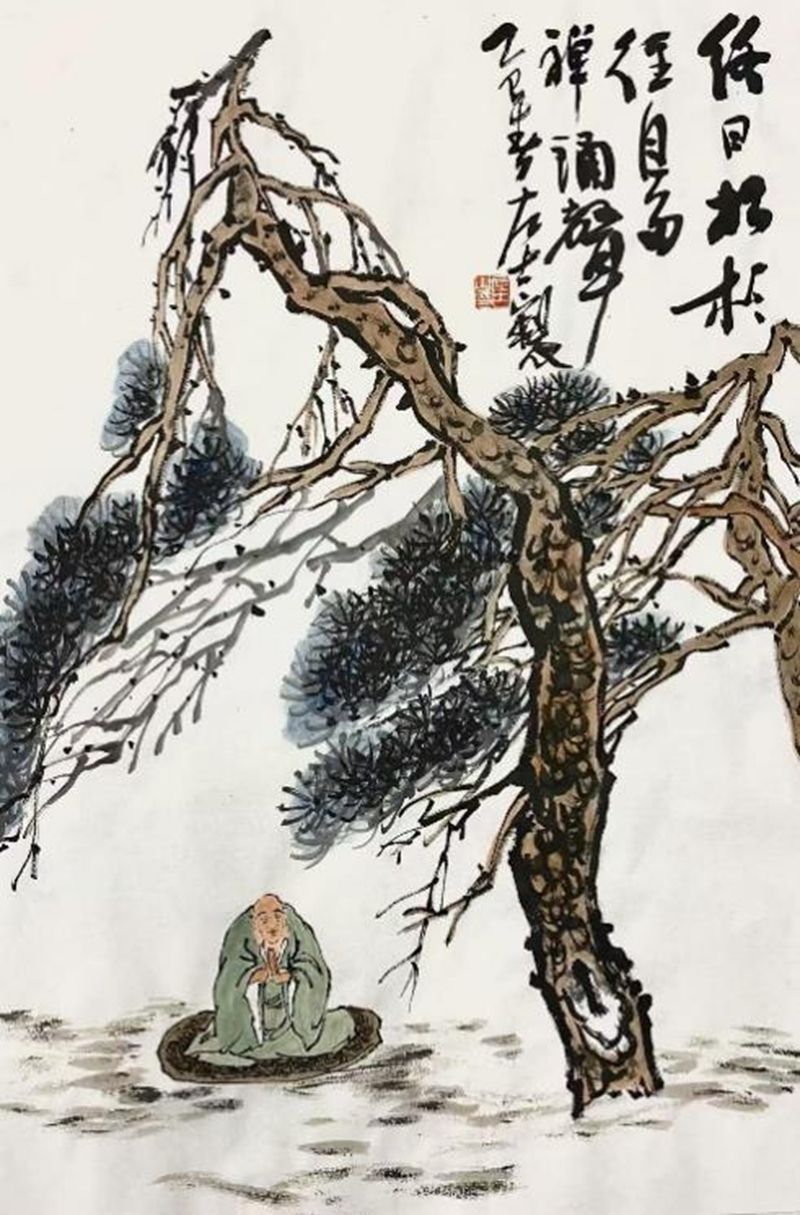

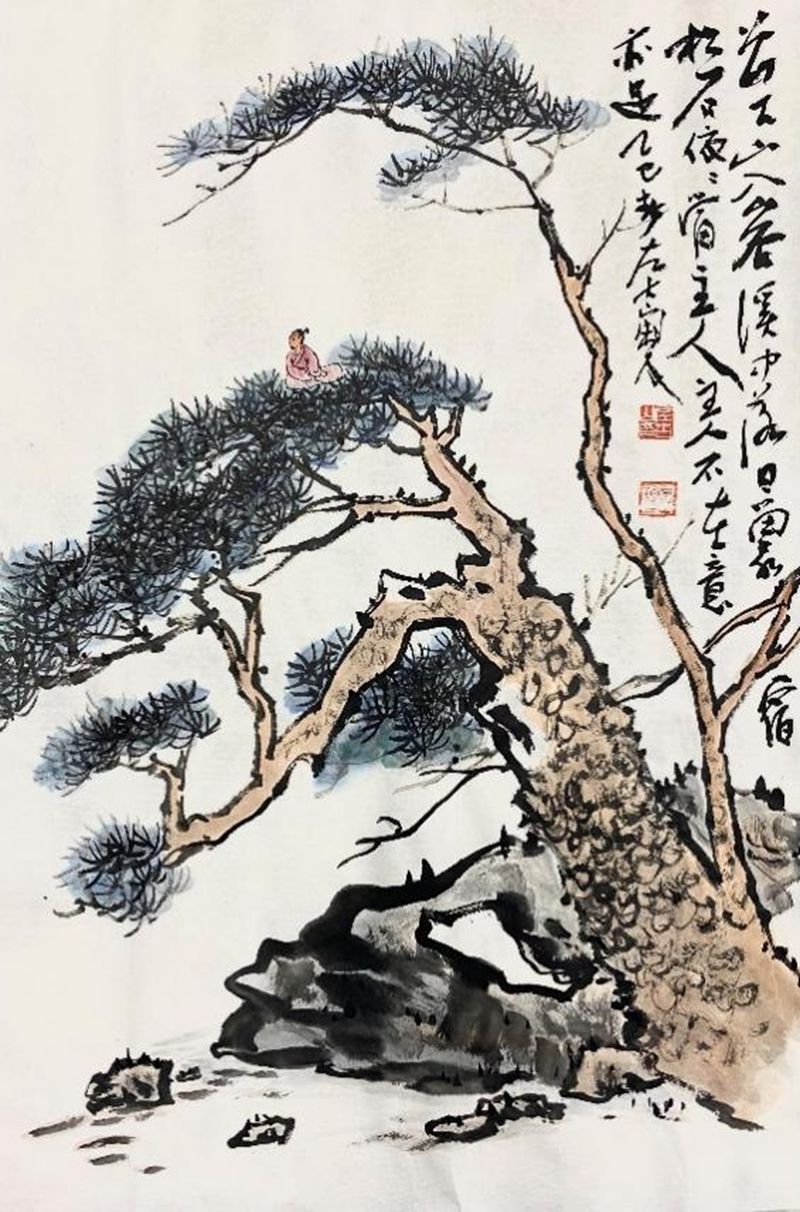

古山松——臥聽松風45×70cm 2025年

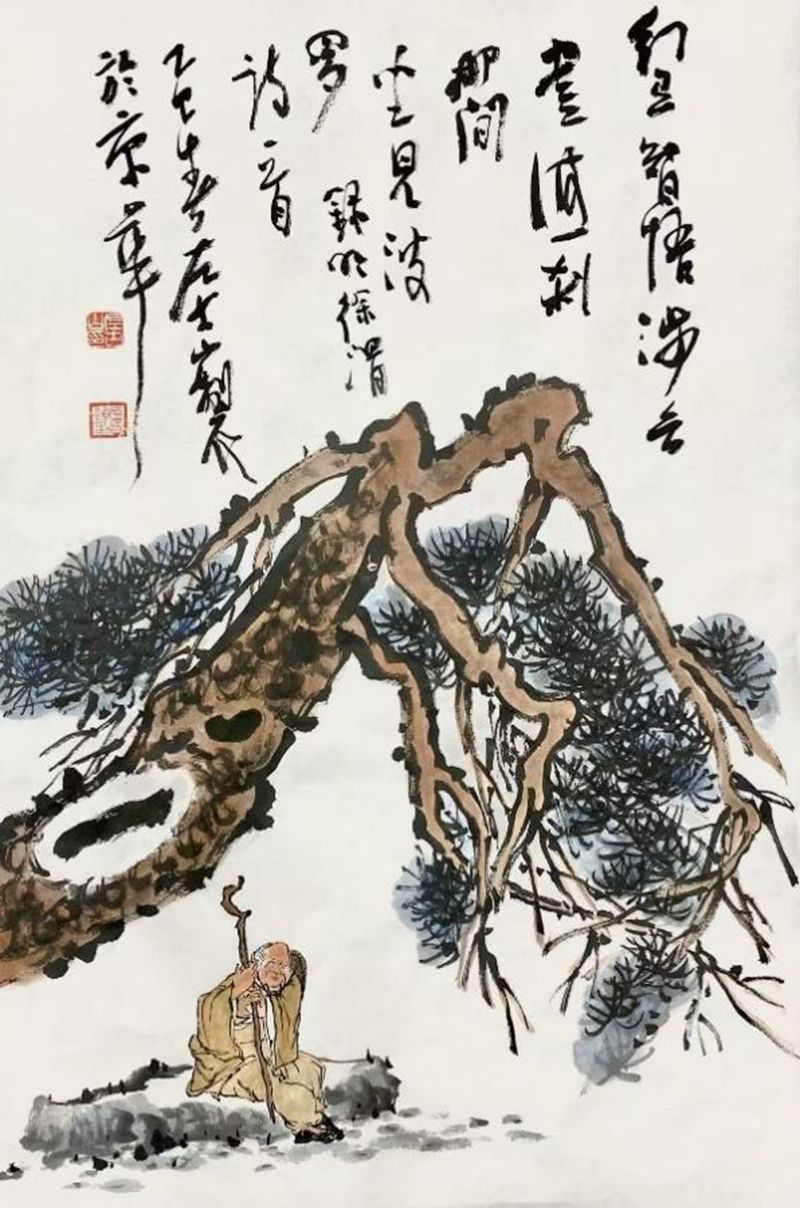

古山松——無物思量45×70cm 2025年

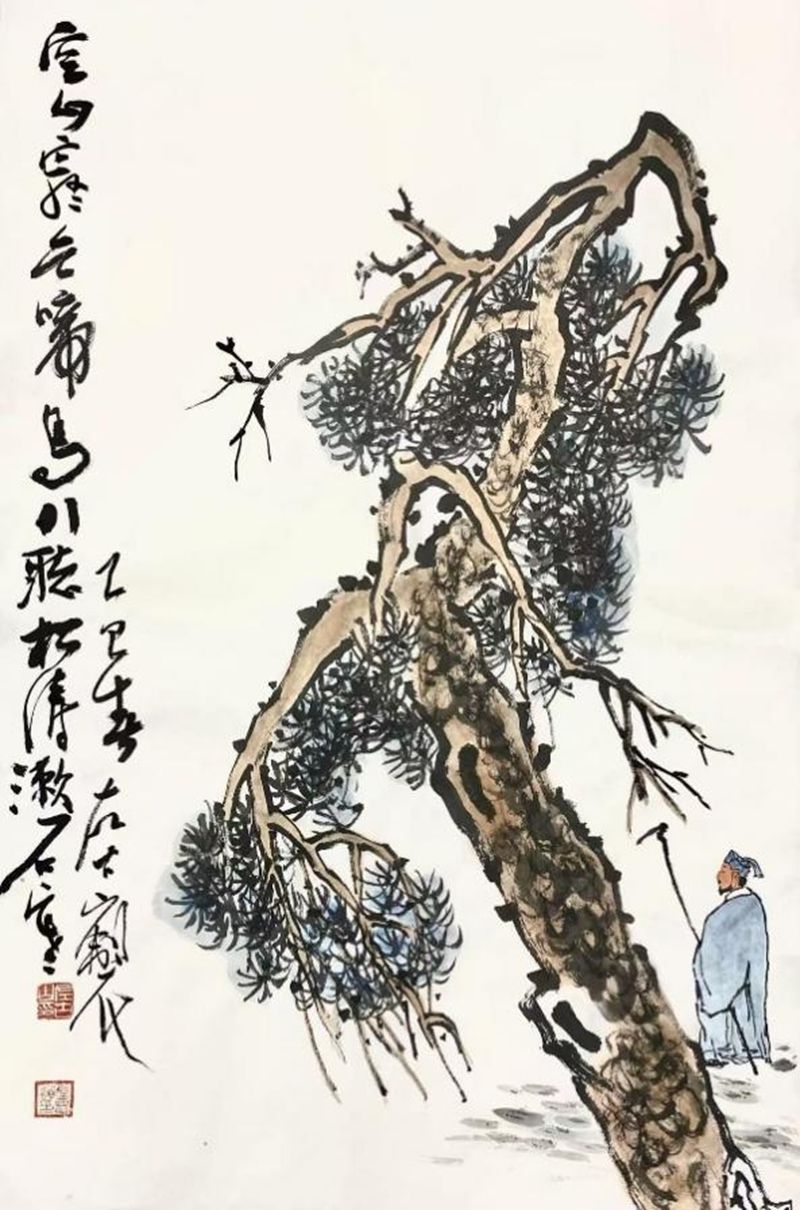

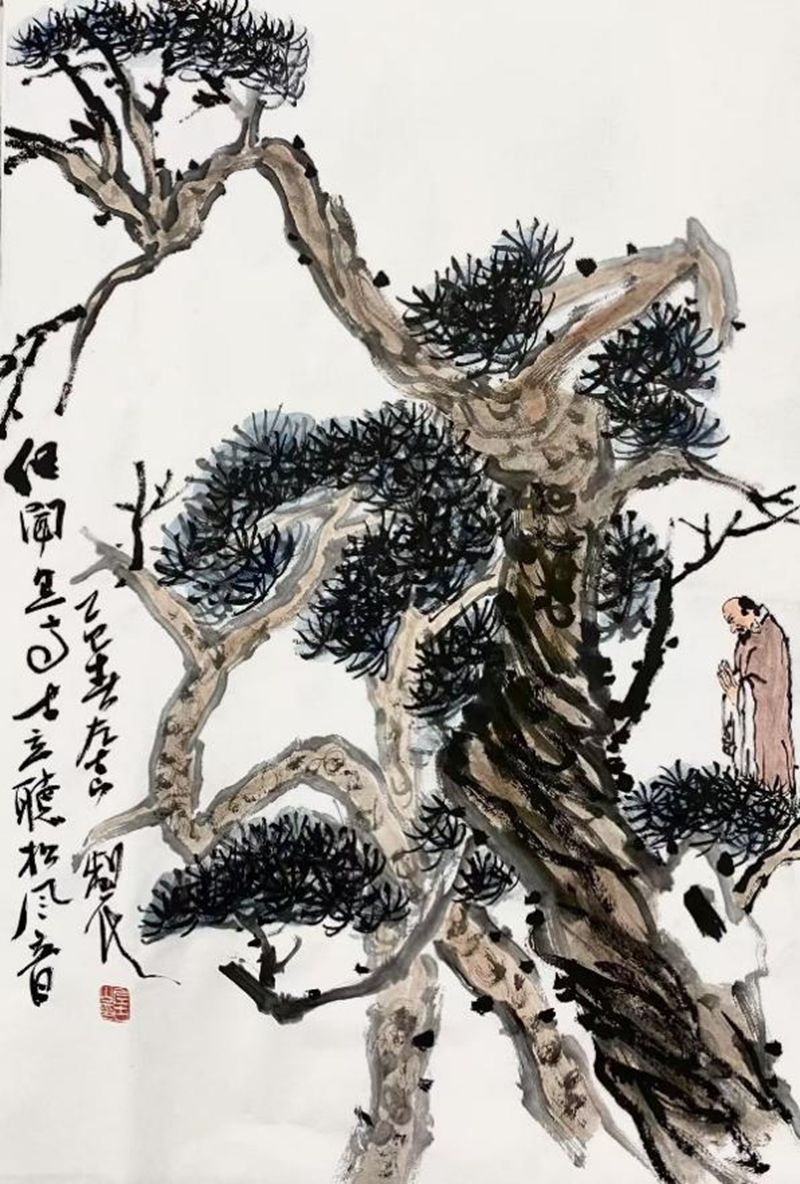

古山松——高士玄覽45×70cm 2025年

初涉:外師造化,中得心源

左古山的幼年長於青山綠水的蘇北鄉野,夢逐白鹿於青崖之間。童稚之年,當孩子們追逐打鬧、奔跑玩耍的笑聲一路飄過,他的身影卻像一幅遠遠的背景,永遠拿着一根樹枝或一塊石頭,低着頭在地上畫畫。

“一百五日寒食雨,二十四番花信風。”無論溪流邊細潤的淺沙灘上、紋理粗糲的青灰色大石墩旁、池塘外疊了一層層的落葉中,初秋生出白露的朦朧蘆葦地裏……都留下過他專心畫畫的身影。他在包容一切的大地上作畫,在飛縱而過的鳥鳴聲中作畫,描繪一個稚齡孩童目之所及的花蟲鳥獸、春枝秋葉,臨摹一個小小畫師心之所系的山巒雲霧、江水蜿蜒。在那個沒有老師,也沒有教材的年歲,故土的自然萬象給了左古山最初的書畫啟蒙。

左古山先生的祖父輩均是當地頗有名望的文人雅士,家族門風清正、名重鄉裏。每逢隆冬臘月,他的教師父親總會提筆揮毫,寫一幅幅錦繡春聯,送給前來求字的鄰裏鄉親。父親的雄渾筆墨令左古山羨慕不已,他每每圍在左右看個不停,有機會就去學着寫幾個字。

家中察覺到了他對書畫的天然熱愛與掩藏不住的藝術天賦,決定支持他開始系統的學習。恰逢遷居,左古山便隨家人一起來到後更名為淮安市的古城淮陰,因此得到了更多觀看名勝古跡、書畫展覽,學習名家高作,與書畫家們交流的機會,這讓他無比珍惜。

王獻之幼年練字“廢紙三千”,智永、懷素“退筆成塚”,書家想要有所進境,沒有一絲捷路,唯有以筆下工夫日積月累,滴水穿石。而長年習練書法的紙筆用度往往巨大,那時候宣紙十分昂貴,少年左古山常常撿來別人不用的破報紙練字,要給老師看的時候再用宣紙謄錄。白駒過隙,一張張廢舊報紙被他的墨跡爬滿,正面寫完,反面再寫,少年左古山只怕練得不夠,絲毫不覺辛苦。

古山松——無我相45×70cm 2025年

古山松——竹杖訪友45×70cm 2025年

憶及往事,左古山十分感激曾傾心幫助過他的書法啟蒙老師,一生淡泊名利的楷書大家戚慶隆先生。搬到淮陰後,也許是上天旨意,左古山的家恰好與戚先生做了不遠不近的鄰居。平易近人的戚先生對這樣一個籍籍無名的愛書法的小孩子十分溫和,有問必答,知無不言,幾乎每個周末都騰出時間為這個上門求教的少年點評書作,提攜筆意。

在戚慶隆先生的慷慨相授之下,左古山的書法功底逐漸穩紮,成為其多年後專攻古法繪畫時牢不可摧的礎石。自幼喜好的繪畫藝術他也從未松懈,少年左古山專門拜著名畫家王樹熊先生為師,在先生培育下規範構圖、用筆、設色,刻苦打磨畫藝,向往着來日以己之手攀登古人精絕之作。

苦心人,天不負,1996年左古山通過高考進入了南京師範大學美術學院(時稱美術系)。完成美術技法與理論的本科階段學習之後,他考入南京大學美術研究院和同濟大學人文學院,攻讀碩博美術學學位,求學經歷成就了他作為一位學者型藝術家,他以深厚的學術底蘊傾注於繪畫之中。

他回憶學院生涯是左古山至為珍貴的一段人生經歷,他至今無法忘記初至南師大校園,見到當年由徐悲鴻遠涉重洋自法國運回的大批巨型石膏像時,為藝術之美所震撼的心情。那時,左古山既可於學院中欣賞到傅抱石、魏紫熙等早期大師的傳世之作,與之神思相和;又幸而師從範揚、丁方、吳為山等諸位當代名師,親耳聆聽教誨;在師長們的悉心教導之下,左古山刻苦研習,逐漸擱下之前備考所學的水彩素描風格,扭轉思維,潛心涉入了自己更喜愛的國畫藝術海洋之中,迎來了藝術道路的新突破。

求索:以書入畫,明心見性

“我們當時跟書法班一起上課。書法班是兩年招一屆的,我們一年招一屆,我們一班就10個人。”學習中國畫,首先自詩詞古文與書法藝術這類中華傳統文化開始,來提升學識修養。左古山從唐楷入手,以歐體、顏體為基,後學漢隸,再臨魏碑,並習行書,少納草書。書學之中,他十分看重“上可窺漢秦舊範,下能察隋唐習風”的魏碑,於此道浸潤多年,曾專注揣摩《張遷碑》、《石門頌》等名帖,對其精密輕靈、質峻偏宕的用筆頗有感悟,自己落筆間也常有樸拙剛健的金石之味。

古山松——松下論道45×70cm 2025年

古山松——自多禪誦聲45×70cm 2025年

左古山認為,越是像《蘭亭序》《祭侄文稿》這樣大家耳熟能詳的經典作品,越不能陷入其中,吃透之後一定要及時抽身。“一畫就是古人,你跟古人一模一樣了,那還有什麼意思呢?”他說,“很多人寫字就是這樣,進去就出不來了。學一下,明白其中道理,就可以出來了,最重要的還是把它吸收到自己的身上來。”

黃庭堅與米芾的書法探索對左古山起到了重要的指導意義。米芾有言:“山水心匠自得處高也”,其書法中的駿邁體勢與自由放達之道更深深影響了左古山的書法意境,令他感悟到“法無定法,式無定式,因時利導,兆於變化”的兵家之道亦可取用於書家,最終形成了自己“隨性、隨意、隨筆”的率直風格。

隨性,即乘興而寫,不拘何時何地;隨意,即筆隨心走,不拘章程法度;隨筆,即對毛筆的材質用料全無計較、幹濕枯潤毫無介懷,無論品相高低皆可運用,對紙張也是如此。“很多人比較重視毛筆紙張這類的工具,而我的追求是去達到一種‘自由’的狀態,只要能表達出自己的思考,工具不重要。”左古山解釋道。

譬如落款題跋時,他在每幅畫上運用的寫法都會隨畫而變,工而不匠,古拙渾穆,置點畫間並融文思之餘緒、詩性之流溢、哲理之物化。與純粹書家對書法規範法度的嚴苛要求相比,左古山認為畫家筆下文字的組合性會更強一些,更自我而注重其與繪畫內容的協調感,削其對立,任之自然,隨物變化,融入畫中。

古山松——立於松冠45×70cm 2025年

古山松——神通妙相 45×70cm 2025年

石濤《畫語錄》中有雲:“太古無法, 太樸不散; 太樸一散, 而法立矣。法於何立? 立於一畫。” 由此開啟中國傳統繪畫理論中著名的“一畫論”之濫觴,又因其言其畫幽微玄妙,數百年來引得眾多名家為此撰文作釋、高談論道。左古山研習石濤數年,深得個中三昧,為“一畫論”做過一個深入淺出、生動有趣的解讀:“畫一筆,就能看出一個人的性格與他對筆的掌握能力。比如齊白石愛畫大白菜,隨便一個不學畫的人也能畫大白菜,他們都畫幾筆,給人的感受卻截然不同。”

這也是他秉持書法用筆,對畫家書法功底重視的緣由:“筆墨精神從書法中來,沒有書法就沒有好的山水畫。書法的線條會限制你的畫。我們說以書入畫,書法要進入畫裏,你的畫才立得住。”書法與國畫,外在形式不同,但落筆者付諸其間的筆性是一樣的,對毛筆的掌握與對線條的理解都是相似的。

書法能力於國畫線條勾畫的影響力顯而易見,畫家於國畫領悟的精進與否,與其書法進境有着莫大的聯系。左古山曾說:“書法決定了中國畫家未來的高度。”在鑒賞活動中,故宮博物院著名書畫鑒定家單國強先生曾對畫評價左古山的書法功夫深厚,線條筆法與墨法相得益彰,肯定了他在書法上的造詣。

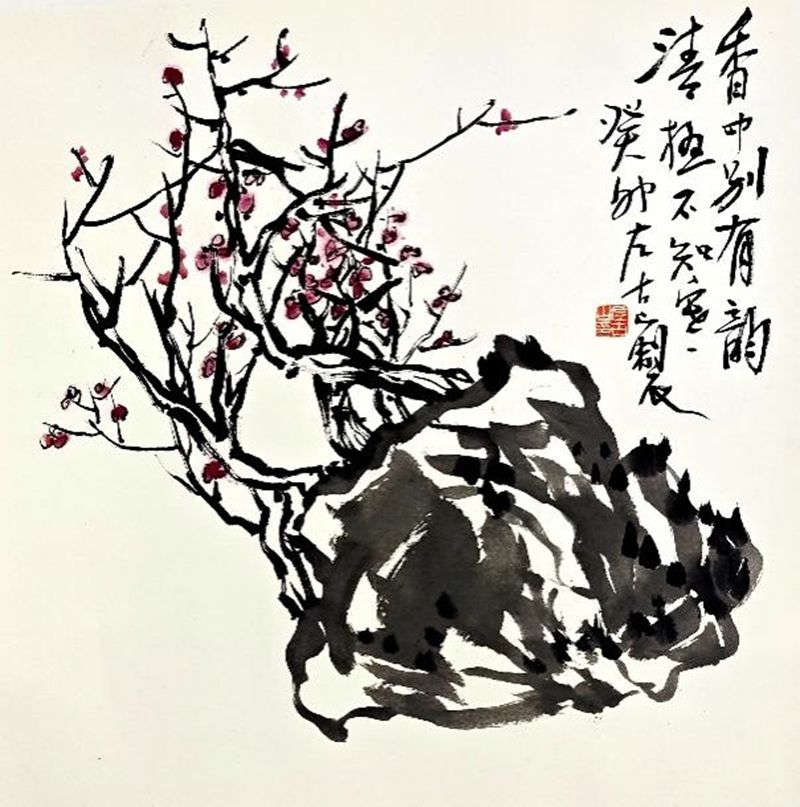

寒梅圖 50×50cm 2023年

雨滴芭蕉 50×50cm 2023年

探道:溯源尋根,入古出新

於畫道上,左古山承襲中國傳統繪畫正脈,尤擅古法山水。元代大畫家趙孟頫的“古意”和“書畫同法”理論提到:“作畫貴有古意,若無古意,雖工無益。”古意即為高雅之意。“中國畫很講究傳承,必須要入古,要進去,叫登堂入室。”左古山說。了察自然之後,要虛心學習古人;通曉畫道之後,要以自己的心維確立創作的原點;師造化、師古人、師我心,這是左古山對中國畫的感悟過程。

論及中國山水,有畫可觀的最早之作是隋朝展子虔的《遊春圖》,史冊記載的山水畫之源在東晉南朝之際,而公認的藝術高峰則是宋元時期,其中黃公望、吳鎮、倪瓚、王蒙並稱“元四家”,代表了當時的最高成就。學畫伊始,左古山便十分喜愛王蒙,曾細心研習其傳世佳作《青卞隱居圖》與《葛稚川移居圖》等,對他久負盛名的牛毛皴與解索皴法頗有體會,創作了諸多以此為師的山水畫作。

明朝以降,“華亭畫派”代表人物董其昌以佛家禪宗喻畫,借鑒北派神秀、南派惠能的禪宗之分,概括歸納出了畫派的南北分宗,左古山的主體繪畫風格便是其中延續至今的南派山水。董其昌不僅精通畫藝,並為中國畫總結了最早的一批程式。程式即畫家長期觀察自然而歸納總結而出的筆墨技法,如各種山石、樹木、葉片、枝幹等的表現規律與詳細畫法,可為畫者學習做詳盡清晰的指導。

程式化後,繪畫理論學說隨之而興,尤其明清兩朝,專業著述燦若星海奔湧而出,達到了中國歷史上畫論成就的一個高峰。其中,清“四僧”與“四王”在繪畫實踐與理論探討上尤為出眾,他們也是左古山昔年重點拜學的對象。

“四僧”指原濟(石濤)、朱耷(八大山人)、髡殘(石溪)、漸江(弘仁),他們都有明代遺民的身份背景,抱着強烈的民族意識與高尚的文人氣節,畫作中飽蘸對故國江山的熱烈感情,主張借古開今、獨抒性靈,反對陳陳相因。這樣的創新理念與左古山的藝術思路不謀而合。

“四王”即清末四位著名畫家:王時敏、王鑒、王原祁和王翚。他們曾在近代因被認為是保守派而遭到猛烈的抨擊,但在左古山看來,四王並不算完全的保守派,因為他們身上除了藝術層面稽古的特點,還蘊有許多前所未見的繪畫想法與創造,同樣值得學習。

清初四王的“仿古”探索集歷代繪畫大師程式語言之大成,開往後三百餘年山水藝術之生面,將中國畫的筆墨水平發展到了前所未有的高度,被譽為“國朝正統”、“南宗正脈”,鑄就了一座蘊滿中國正統繪畫精要的寶藏。“比如技法、構圖,包括各種形式的出現,都在他們的畫裏實現了,為後人打開了一扇方便之門。”左古山根據自己的習畫經驗總結出,從四王入手可以快速進入中國畫的領域,進而探知精髓,無需自己逐一鉤沉,是十分適用於新學畫者的道路。

但勤學苦練、親涉高山大川以悟道的苦功是畫途中無論如何也無法跳過的。南朝王微曾於《與友人何偃書》中談到:“吾性知畫,蓋鴻鵠識夜之機,盤紆糾紛,鹹紀心目。故山水之好,一往跡求,皆得仿佛。”意即畫者要通過觀察體驗,將山川景物默記於心,日後憑記憶也可畫出。這是中國山水畫創作訓練的優良傳統與經典方法。

左古山曾數次前往黃山觀賞山石古松,摩挲蒼木,把玩煙霞,“身所盤桓,目所綢繆”,將松葉立於枝幹,松木立於山岩的蒼然景致細細醞釀在胸懷之中。遠取其勢,近取其質,往複摹畫,臨於一紙,以宿墨法與積墨法的線條與渲染刻畫其虯曲蒼勁的力量和風骨,立住自己的風格,成就了“古山松”的美名。

古山松——松下高士 45×70cm 2022年

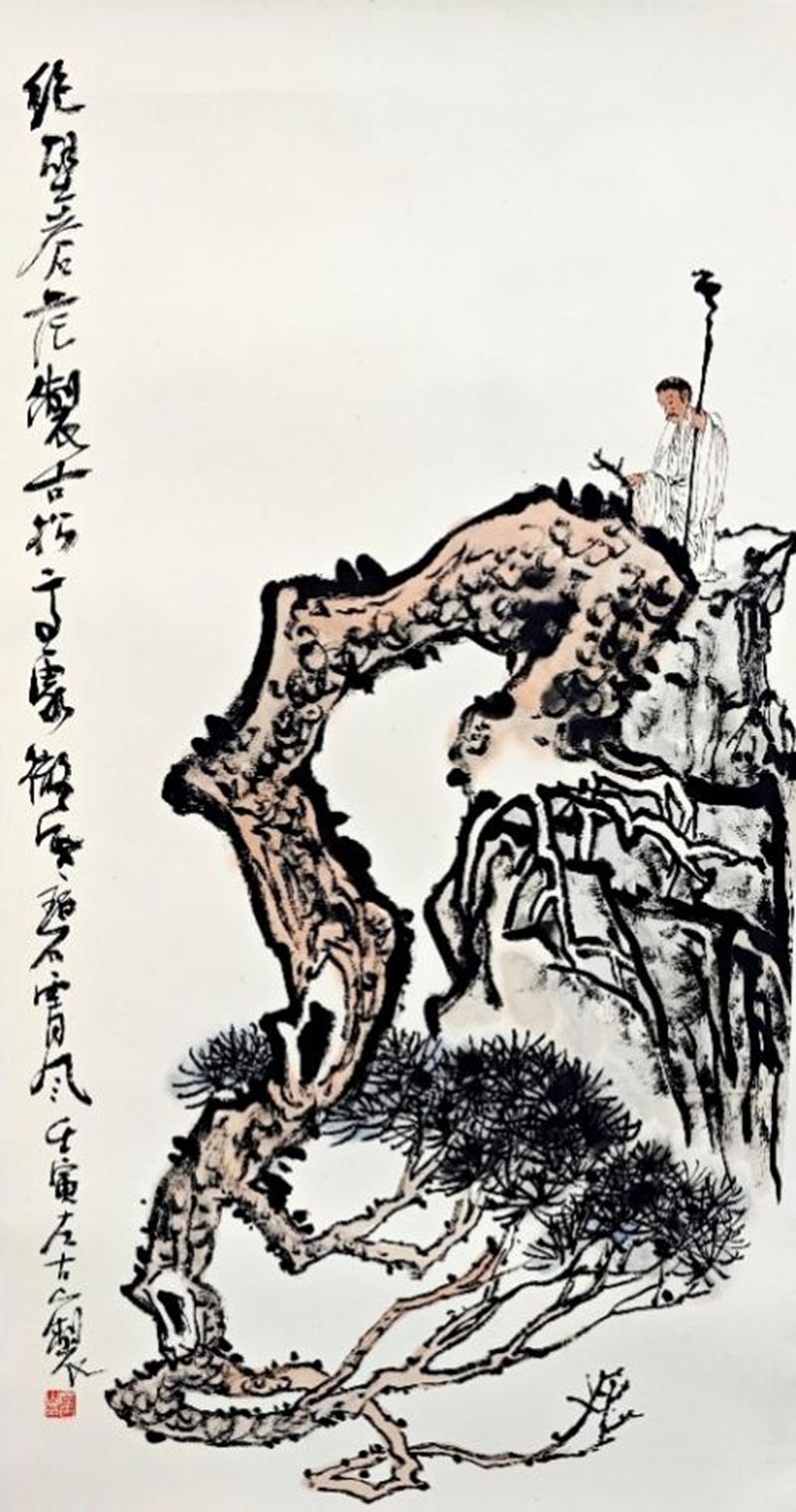

古山松——絕壁古松 50×100cm 2022年

“像寫生,我們大學的時候都會學,但都是按照西方的美學教育來走,要整體能清晰地看出來是這個形象,遵循如實呈現的原則。而中國畫的寫生不是這樣的,中國畫需要我們去看,去得天地靈氣,感受自然。像石濤‘搜盡奇峰打草稿’,就是把山峰都拿袋子裝起來,把那種感覺、記憶、氣息存在心裏,畫的時候再用自己的方式表達出來。”左古山說。

觀遍左古山畫作,隨處可見中國山水一脈相承的散點透視法,“平遠、高遠、深遠”,遠景如飛鳥高翔,盡覽河山,近景如遊人漫步,可觀可居。既涵蓋了近大遠小的光學特征,也飽含了畫家本人豐富而立體的多面視角。與西方焦點透視法不同,中國畫中囊括多個不同方向的視覺消失點,使觀者可以自由隨意地多角度無限遊觀,東西南北,上下一覽無餘,宛如身臨其境、遊於畫中,識其四時之景不同。

古山松——松上高士45×70cm 2025年

古山松——孤貞出群45×70cm 2025年

人們登涉山川,見到的岩石樹木總會有部分雜亂無章、橫生歪長,而打開名家畫卷,看到的它們卻總能疏密有致、別有意趣,因為中國山水並非西方繪畫中完全寫實的景觀,而是畫家納天地於胸後,擇選精粹、重新組合的意境。所謂“畫見其大象,而不為斬刻之形。”

意境之說作為中國傳統文化突出的一項特有符號,緣來已久。“澄懷味象”“得意忘象”等觀念在魏晉時期為當時文人提出時,尚只在文學範疇之上論辯。南朝文學理論家劉勰於《文心雕龍》中也有相關論述:“夫作者曰聖,述者曰明。陶鑄性情,功在上哲。”而經宋元時期,文論逐漸向畫論浸染,經由蘇軾“詩畫一體論”、倪瓚“逸氣說”、錢選“士氣說”等等深入探討,意境之談涵蓋愈廣,漸推及中國文化全篇,也因其概括貼切而被廣泛認可。

山水畫的意境便在山水的邈遠感中寄寓的審美哲思與文人情懷。左古山曾舉例,畫家雲遊時見一塊石頭,形貌奇特卻孤於沙土,往來無親且十分突兀,而畫家在它身側點綴幽草,繞過溪泉,引來輕瀑,托起平岩,拔出小亭,勾上飛簷,喚來遊人,推開舟舷……畫中景物都摘自眼前此山,又不全然規循此山,越山水之形貌,畫山水之氣宇,正如鄭燮畫竹之悟:胸中之竹非眼中之竹,手中之竹又非胸中之竹,“意在筆先者,定則也;趣在法外者,化機也。”

這是中國山水理念中迥然異於西方繪畫的獨特之處。“中國畫講究的是筆墨寫意,我們叫‘寫畫’,不叫‘畫畫’,中國山水是‘寫’出來的,不是‘描’出來的,‘描’的太刻意就會囿於匠氣,失卻靈氣。”左古山說。他十分贊同齊白石的一句話,寧拙毋巧,巧近乎俗,百病好醫,唯俗難醫。畫家必須有自己的創造,有獨特的感悟,如果只會照本描摹,與工匠又有什麼區別?

北宋郭熙《林泉高致》中亦總結道:“今得妙手鬱然出之,不下堂筵,坐窮泉壑,猿聲鳥啼,依約在耳;山光水色,滉漾奪目,此豈不快人意,實獲我心哉!此世之所以貴夫畫山水之本意也。”總結了中國畫古來一以貫之的山水理念:寄情於物,寫意暢神。

潘天壽曾說:“藝術之高下終在意境。”左古山作品最為人稱道的便是其筆下一派蒼茫古樸的渾然之境,筆線有勢,着墨有度。譬如他的作品《石濤詩意雪景圖》,畫中留白法以繪冰河,漬墨法以染山岩,山石樹木穿插有致,現出了“溪深古雪在,石斷寒泉流”的蒼茫景象。岸上山野人家屋瓦覆雪、自上而下一片純白,居舍主人佇立畫間,白衣相映白雪,蒼天倒入蒼流,江河掩於崖下,素帆浮略微影,畫中之意延向卷外,疊嶂之後一片遼闊。

茫茫連嶽外,畫家以淡墨塗抹晚天,使之沉沉欲墜,將“蒼崖渺難涉,白日忽欲晚”的暮雪氛圍完好托出,盡顯化於畫外的老練功夫。其中幾處山陰輕掃黛藍,幾棵樹木略施淡赭,一冷一暖,四方安然,巧妙平衡了易失色於陰雲的雪景畫意,設色穩妥鮮活,構圖規整奇特,古香彌漫中推出新意,體現了左古山師古而不泥古,求新而不離宗的個人風格。

而他受邀為北京人民大會堂專門創作的作品《山水松風》,雲氣繪畫手法獨特,兼收勾雲之雅與拱雲之勝,山石畫法皴勾結合,以淡墨輕嵐勾勒暈染山水意境,使畫面呈現出奇正相依的古拙氣息,不離他一貫清雅的藝術追求。

山水松風 315×144cm 2020年

學畫貴在堅守本心,晚清民國時期的藝術大師吳昌碩說:“化我者生,破我者進,似我者死。”左古山研習古人畫作,總要經歷如李可染一般“花大力氣打進去”再“花大力氣走出來”的艱難過程。“打進去”是為了吃透前人妙法,熟稔個中精髓;“走出來”是為了保持本我,不離真我,自出機抒,開創新知。

他的代表作《探秘桃花源》以陶淵明《桃花源記》為創作主題,設色淺絳,布局穩定,運用傳統山水畫技法描繪了這個富有浪漫奇幻色彩的故事。畫中遠處是連綿不絕的奇峭重山,近處是瑰麗燦爛的桃花林和溪流,再現了武陵人離船臨岸後,得見桃源洞口,將行未行,將入未入,正在凝望未知的神秘時刻。於向往探索新知的浪漫主義情懷上化入了一絲心與物的哲學思考,冥冥之中與哈姆雷特的永恒追問遙相呼應,在古典寓言與傳統山水中煥發出了並含現代哲學意味的泠然新意。

“藝術就在於創新和變化。畫中的用筆、設色等等都是永遠可以不斷提升的,線條也可以更有味道、力道和質量。”左古山說,“在繼承之中,因為每個人的個性不同,他們自然是會有創新的,創新是在藝術家不斷追求的過程中自然產生的,不是刻意做出來的。我們大學的時候也想過,說要做出新的形式,後來發現這都是曇花一現,沒有意義。”他壓下浮躁之心,專注於畫,盡力用最純粹的心來追求自己想要的藝術。

《滄浪詩話》有言:“學其上,僅得其中;學其中,斯為下矣。”格局、眼光與境界是藝術家永不能停止追求的重點,在已形成了自己的風格之後,左古山依然保持着虛心求知的習慣,不斷學習吸納優秀之作。學如逆水行舟,不進則退。隨着藝術眼光的拔高,能入目的作品越來越少,遇到品質低劣的繪畫,他就不再去看了,而是精益求精,把有限的精力集中到品鑒更卓越而難得的畫作中去。

紅衣鐘馗 69×140cm 2021年

白衣羅漢45×69cm 2021年

鐘馗賜福46×69cm2025年

隨着習畫經驗增長,左古山發現,許多畫家取得一定藝術成就之後,就會不知不覺地安於現狀,陷入因循守舊的困境之中。因為他們畫熟了一種風格,畫慣了一條思路,眼與心與手都囿於其中,難以掙脫。“想否定自己是很難的,因為否定自己意味着藝術家要拋棄過去,重新來過,而觀眾們不一定接受你的新風格。”藝術之路道阻且長,在這樣潛藏的危機面前,左古山最終決定以力破局:只管做事,讓筆下之畫去探出一條路來,功過交由大家來說。

他不斷地對自己提出要求,自我設置一個個的時間點,督促自己在限期到達之前攀上預定的目標。每隔一段時間,左古山都提醒自己要跳出“舒適圈”,盡力打破固有創作思路,不囿於一隅,不執於一端,在表現題材和形式語言上進行更多的嘗試。

“看似尋常最奇崛,成如容易卻艱辛”,有時他會連續幾個月每天至少畫出一幅作品,反複錘煉,不斷審問內心。有時他會騰出幾個月的時間赴往大山大水之中,完全隔絕現代化的設施,不用手機,不開電腦,全身心地感受自幼年起便引導着自己永遠向前跋涉、追問求索的遼闊自然,讓天地間的正氣與萬物本初的靈氣升華心胸。

藝無止境,中國繪畫追求的崇高境界是沒有盡頭的,對筆墨精神的一代代傳承與凝練提升也是沒有終點的,齊白石尚有“衰年變法”的勇舉,何況吾輩乎?從最早研習的西方水彩繪畫,到古意氤氳的中國傳統山水;從“元四家”中王蒙的稠密章法,到董其昌書畫的溫敦雋朗,從“四王”的理趣兼具到陸儼少“海上畫派”的蒼厚靈動;從《神山》中清潤典雅的傳統淺絳法,到《青山白雲繞》中蒼茫頓挫的虛實暈染;近年來,左古山的筆性修煉愈發純熟凝練,兼收並用各種傳統技法與新得畫識,在胸懷和格局上不斷開拓。

他認為,唯有摒棄自得自滿,時時刻刻警戒,催趕自己保持不可松懈的向上的速度,鞭策自己追趕時代飛越的步伐,踐行文藝工作者以優秀作品滋養人的使命,回應中華民族複興與東方文藝複興的召喚,才有一線生機脫出故步自封的陷阱,進入更廣闊的藝術境界。

春陰煙巒 50×100cm 2022年

風憾濤聲 50×100cm 2022年

在望:踔厲奮發,擔當複興

中國山水創作是一個永恒而日新的藝術命題。在左古山看來,山水不止是美學上的品味,更有哲學上的思考,所謂“仁智之樂”,仁者樂山,智者樂水,君子兼悟山之剛正與水之柔韌。中國的仁人志士都樂於步入自然,感受山水的無聲教誨,也樂於開卷品讀,在竹帛丹青中感悟高雅的精神洗禮。如南朝王微《敘畫》中所題:“望秋雲,神飛揚,臨春風,思浩蕩;雖有金石之樂,珪璋之琛,豈能仿佛之哉。”

擁山色而眠,隨水聲而歌,感悟寵辱偕忘的人生情懷,是中國古來有之的審美追求。山水畫取材於自然山水,又超越自然山水,“世之篤論,謂山水有可行者,有可望者,有可遊者,有可居者。畫凡至此,皆入妙品。”其本身的審美功用及其為人與社會所創造的極高精神價值,是中華民族血脈之中共同流轉的美好記憶。

左古山始終認為,畫者當誠於溯源,以求知之渴求師古人。自展子虔設色山水,李思訓金碧山水,王維水墨山水,王洽潑墨山水,王希孟青山綠水……中國山水畫發展至今已有千餘年歷史,世代總結累積的典章論著數不勝數,詩書名畫比比皆是,均可為後世人攀登助力。

歷史因素所致,中國藝術曾有過一個很大的斷層,中國畫作為藝術的一個載體也未能幸免。上世界八十年代,曾有人呼籲取消中國畫,認為應將這一科目在學院中完整地砍掉,而潘天壽等大畫家在當時奮力呼籲,主張保留,極盡辛苦才使中國畫得以較好地傳承至今。

古山松——臨崖悟道45×70cm 2025年

古山松——倚仗問松45×70cm 2025年

“這是民族文化,你怎麼能不要自己民族的文化呢?”左古山說,“如果一個民族完全放棄了自己的文化,轉而去學習其他民族的文化,那這個民族就相當於消亡了。哪怕他們的肉體還在,名義上還是這個民族,他們文明也已經消失了。如果中國人不保留自己的文化,全都學國外的,那你這個民族算哪個民族?還算中華民族嗎?那就變成了別人的附庸,跟在別人的後面轉,別人就瞧不起你。”

相當長的一段時間裏,我們未能足夠積極主動地繼承傳揚本民族的寶貴物質精神財富,而是迷失於追逐他族文化。以異域藝術為尊,民族藝術為末,甚至視傳統文藝為陳腐之物,認為其落後於時代,這種行為無異於焚琴煮鶴、吞茶嚼花,暴殄天物之至。

改革開放以來,我國文化體制改革取得了長足進步,文化軟實力建設以文化產業的蓬勃成就引發諸多關注,國家也積極制定了諸如《關於實施中華優秀傳統文化傳承發展工程的意見》的各項政策,推動傳統文化的保護與弘揚。

文化是民族的血脈、人民的精神家園,如果丟了傳統,斷了血脈,中華民族就喪失了立身根基,迷失了前進方向。習近平總書記在講話中指出:“我們說要堅定中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信,說到底是要堅定文化自信。文化自信是更基本、更深沉、更持久的力量。”

國潮興起,國風大盛,東方文藝複興的大勢順應時代潮流滾滾而來,銳不可當。而今人們的視線看透浮雲,收斂浮躁,逐漸投向本民族深博廣大的傳統文化,積極在本族的文化寶藏中挖掘富礦,汲取營養,融合東西方文化交流中去蕪存菁提煉出的新知,在本土文化的根系之上蘊養奮發抖擻的精神氣質。這既是新時代中國人民立足本土、昂揚向上的正確姿態,也是大國文化自信的一種體現。

“國畫與書法在中國人心中有特定的地位,大部分中國人都是可以欣賞國畫,並喜愛國畫的。”左古山認為,書繪中國畫是一項有意義的藝術工作,我們的國畫藝術家應當多去展示自己,讓世界看到中國文化的豐贍昳麗;還要講出來,讓世界了解中華民族以往源遠流長、壁立千仞的深厚底蘊,與當代海納百川、開拓進取的文藝精神。

齊白石曾自謂:“我詩第一,印第二,書第三,畫第四”,陸儼少也有“四分讀書,三分寫字,三分作畫”的名言,授業之師丁方先生常常對左古山講,作畫者應當不拘於畫,要有更多的思考。國家的發展建設需要文化力量的支持,時代對藝術家不斷提出新的要求,左古山也不斷對自己提出要求:“文化不是形式,藝術家要去探究它們背後更深的內涵。”

作為中國的文藝工作者,左古山認為藝術家應當在本民族文化的教育宣導方面發揮更大的價值,升華自己的生命價值,而不止於畫。書畫只是載體,其內涵之深遠,都需要文藝工作者向大眾闡述。左古山舉例道,比如山水,它本身就有一套脫胎於上古的哲學內涵和美學內涵,這些理論研究總結出的中國文化的美學、中國獨到的山水精神都需要我們把它傳遞出去。

古山松——心空道亦空45×70cm 2025年

古山松——倚立孤松45×70cm 2025年

美育可以培養人的審美感受能力、鑒賞能力與創造能力,實現完美人格的塑造,其對國家民族的影響深遠、意義非凡。“我個人是屬於中國傳統這一脈的,更有責任堅守這一脈,做守望者、傳承者和開拓者,這是歷史使命。尤其是在教育工作中,對我們的學生,更要不懈宣導、身體力行。”左古山說,“我們需要國外的美學教育來豐富我們的藝術,同時要堅守本民族文化的根系。”

實踐中,他不僅勤懇於課堂教學,更積極以各種形式弘揚中國山水藝術,曾獻出自己的珍貴畫作《松下論道》為中國社會福利基金會募集善款,傳達藝術精神,助力慈善事業。無論神聖象牙塔內的美學課堂,央廣等機構邀請舉辦的國畫講座,主辦2屆複興之門展覽,抑或臨窗茶話、閑暇雅集,左古山的身旁總不缺聽者心曠神怡的歡聲笑語。他以深厚學養化出妙語連珠,每每有逸聞典故信手拈來,使深奧畫論落入人間,將枯燥知識與書畫道理闡述得趣味盎然、入木三分,有效地吸引了大家對中國傳統繪畫的興趣。

尤為可貴的是,談及稍顯生拗的專有名詞,左古山都會細致耐心地為聽者逐一解釋,毫無嫌厭。觀其畫如臨滄海,聞其道如坐春風。其懷瑾握瑜之修養德行,與素樸質雅之高古畫意如出一轍,見證了畫如其人的古訓。

魯迅先生曾說:“文藝是國民精神所發的火光,同時也是引導國民精神前途的燈火。”藝術家的作品為時代而作、為人民而歌,習近平總書記強調,文藝要反映好人民心聲,就要堅持為人民服務、為社會主義服務這個根本方向。作為一名出自百年名校南師大美院的藝術家,左古山的毛筆永遠在描摹中國的壯美圖景,在傾吐中國人民的言語心聲。習畫數十載,創作上千幅,他的筆下不僅流淌着樸拙雅逸的幽古意蘊,描繪着自民族根源傳遞至今的高尚情操,更抒發着當代中國人崇真尚善、樂山樂水的崇高審美追求。

當我們靜心遍覽左古山的畫作,會發現其中常出沒一些於山水間拄杖前行的人:有的登山遠眺,有的倚松靜思,有的沿河追溯,有的執著跋涉。有人問過這些畫中人的身份,左古山將之定義為問道者。觀其行跡,知其所求,在中國傳統文化藝術傳承創新、弘揚光大的道路上,左古山正與自己畫中之人一樣,行遠自邇,篤行不怠,做着一名寄跡山水的溯源問道者。

春江欲入戶 50×100cm 2022年