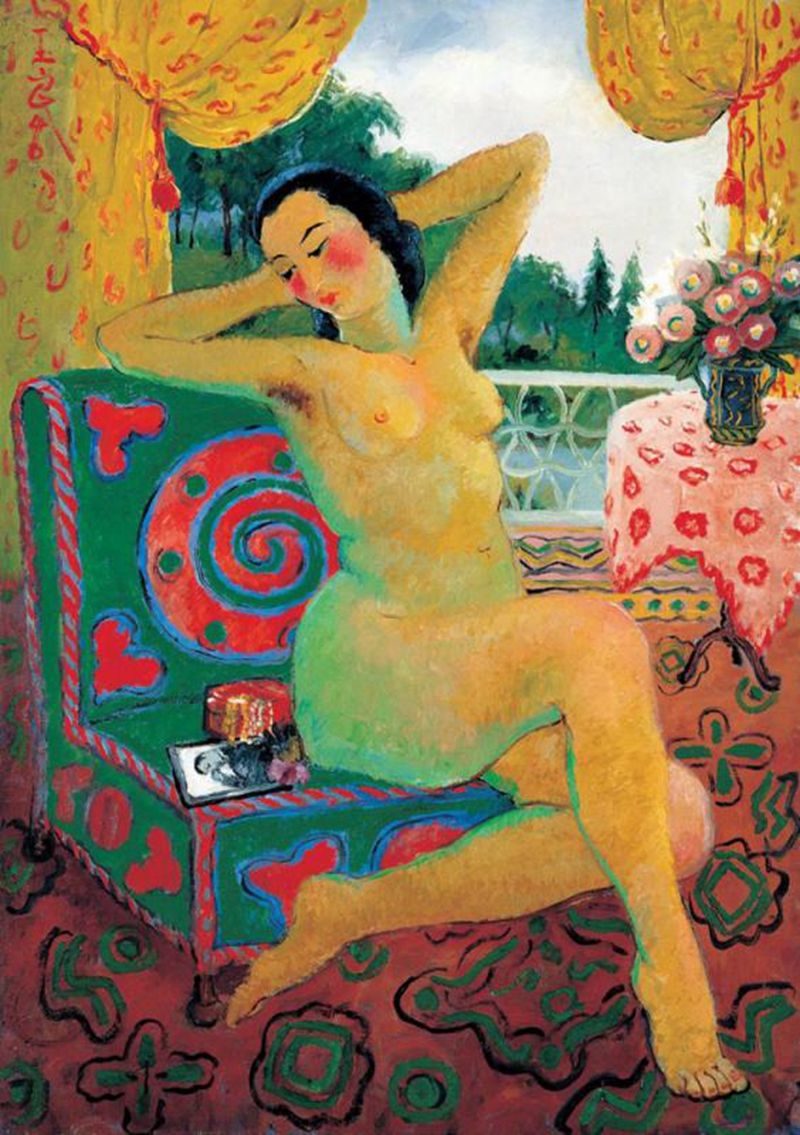

圖:潘玉良畫作《窗邊裸女》作者供圖

下周二,一場名為「春之歌:潘玉良在巴黎」的畫展將在亞洲協會香港中心舉行,展出旅法畫家潘玉良的人像、靜物畫作以及雕塑作品逾六十件。最近這些年,潘玉良的畫作在拍賣市場上行情見漲,對於她作品的析賞文章也越來越多,這般熱鬧,恐怕是四十年前女畫家在巴黎孤單過世時,絕不曾想到的光景。

坊間對於潘玉良身世的討論,大多離不開「妓女」二字。她少時失去雙親,與好賭的舅舅一起生活,十三歲被賣去妓院。如果沒有當時的安徽蕪湖鹽督潘贊化為她贖身,這世上恐怕會少了一位傳奇女畫家,多了一段戚然悲慘的故事。玉良嫁給潘贊化,從夫姓,不久後開始學畫,在丈夫幫助下進入上海美術專科學校,後來又得到出國留學的機會。

在歐洲求學的時候,潘玉良曾在巴黎和羅馬的美術學院就讀,恰巧遇見歐洲美術新舊交替的重要時期。野獸派與立體主義等在二十世紀二十年代的歐洲盛行一時的藝術流派自然影響了潘玉良的創作,她那時期完成的一系列人像作品,例如《窗邊裸女》等,用色之鮮艷,分別見出馬蒂斯等人野獸派的影子,而她對於人體特別是女性裸體的大膽描繪,對於當時同輩的中國畫家來說,幾乎是無法想像的破格之舉。

畢業後,潘玉良回國,獲劉海粟邀請,在上海美術專科學校任教。她的傳奇身世,她糅合國畫與西洋繪畫的獨特風格,幫助她在當時的上海畫壇迅速成名,陳獨秀甚至將她那些「以歐洲油畫雕塑之神味,入中國之白描」的作品取名為「新白描」,可見那時的藝文界對這位頗具天賦的女畫家的推重。當然,質疑與批評的聲音也不少,有人對她的身世說三道四,有人認為她筆下的那些裸女有傷風化,以至於後來潘玉良再度遠走法國,在不少人看來,一則因為潘贊化正妻對這位側室心生不滿,另外也因為她不堪坊間流言蜚語的襲擾。

重回巴黎後,潘玉良的日子便沒那麼好過了。她不善交際,只知悶頭作畫,以至於買家寥寥,加上一九六○年潘贊化過世,她唯一的經濟來源也斷了,後半生不得不依靠社會救濟金勉強度日。儘管在艱難的時日,潘玉良的畫仍看不出愁苦寥落的意味:她借鑒中國書法的用筆,勾勒人物的身體和衣飾線條,令到畫中人看上去灑脫率性,愜意自在;她畫中的色彩飽滿,豐富且鮮艷,受「後印象派」和「野獸派」影響甚深。

吳冠中曾經將潘玉良與同時期的另一位中國旅法畫家常玉相比,覺得常玉「雅」,潘玉良「俗」。在他看來,常玉有格調、有個性,潘玉良雖說是個好人,但是作品差很遠,格調不夠,太庸俗。吳冠中所謂的「庸俗」並不難理解,說的是潘玉良的畫作過於直白顯豁,少一些「收斂」,少一些藏而不露的含蓄美。的確,潘玉良的畫和她的性格秉性相似,直白、從不躲藏,就那麼明晃晃地亮出來,一點迂迴也不講。從某種程度上說,「俗」也因此成為了潘玉良的創作特質,成為她區別於其他那些有意勾連東西方繪畫情境的藝術家的根本所在。

不得不承認,潘玉良和她的作品在當下被賦予了一重與「女性解放」和「兩性平權」相關聯的社會意涵,這是當年的她,在貧民區冷冰冰的閣樓上日夜不停作畫時,絕難想像的情形。她被視作反抗壓迫與追尋自由的先鋒,舊傳統的顛覆者,以及漂泊異鄉的愛國藝術家(她曾在臨終前囑託友人將她的作品全部帶回中國),卻獨獨沒有被視作「潘玉良」,一個從青樓中逃出來的女子,一個與丈夫相愛卻不能相守的妻子,一個借錢買顏料創作的畫畫人。

當我們將這些外來的、關乎名利的身份剝離開來,我們或許才能更真確地明白她以及她的創作。她畫中的女子,有時高昂起頭、拒絕與畫框外的觀者藉由目光交流,有時背轉身去、充耳不聞世間的熱鬧煩擾,有時獨自撫琴、沉思或發一場幽夢。如是種種,都是她日常生活的直陳,是她漂泊他鄉時的自述與獨白。這樣說來,潘玉良的畫的確俗,卻也真,這般「盡隨己意」的真純,令她不從眾,不迎合,找到屬於且只屬於她本人的獨特表達。