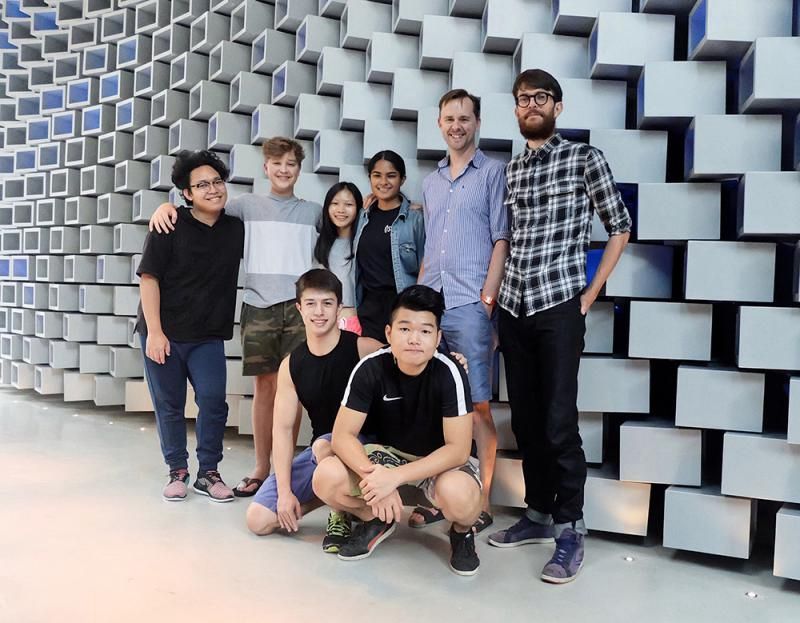

圖:Scott(後排右二)、Callaghan(後排右一)與部分演員於ArtisTree合影大公報記者黃璇攝

全球首個青年人劇場——英國國家青年劇團(National Youth Theatre,下稱NYT),首次與香港青年藝術協會及太古坊ArtisTree合作,定於九月二十至二十二日在ArtisTree舉行原創劇作《FLOOD》全球首演。NYT導演Joel Scott、形體指導Neil Callaghan上周訪港短暫停留,於ArtisTree接受大公報記者專訪,暢聊創作、排演此劇背後的故事。大公報記者 李磊澤、黃 璇

《FLOOD》劇本由英國青年劇作家Rory Mullarkey編著,並由二十二名在香港挑選的青年演員(年齡介乎十四至二十二歲)擔綱演出。該劇從全球各地的洪水問題汲取靈感,參考希臘戲劇悲劇中合唱團的結構,以當代對白探索洪水帶來的後果,真實呈現個體在面對洪水災難的不同反應,並如何在絕望中留存希望。

思考人類未來去向

導演Joel Scott向記者描述了戲劇編排的過程,以及創作戲劇時的靈感。Scott回憶起曾執導一齣在湖泊上演的劇目,因此對「水」這個媒介並不陌生。但他也認為即將在ArtisTree上演的《FLOOD》,因場地設於室內,對布景、道具的要求大不同,所以對他來說,這也會是一次特殊甚至是「瘋狂」的經歷。

《FLOOD》的靈感源於聖經裏記載的挪亞方舟的故事,主創團隊在ArtisTree安置了一個12×8米的水池,水池後方放置了一面12×5米的投影屏幕。在投影設計師的設計中,當劇中烏雲打開,彩虹乍現,舞蹈演員在「雨」中起舞之時,將會是一個令人嘖嘖稱奇的景象。

談及此劇創作靈感時,Scott表示,《FLOOD》所呈獻的畫面與香港「掛風球」景象相類似,亦會與日本海嘯的情形有關聯:「劇作者Mullarkey在這部戲劇中想表達的是一種普世的洪水、末世意象,並未有涉及洪水的起源,我們僅描述洪水的結果。我們也希望觀眾在觀賞這部作品後有所反思:末世之後,人類去向何方的問題。通過這個,我們希望觀眾得出結論,在災難之後,人類會將世界徹底撕裂?抑或是用積極的行為重塑世界。」

其後Scott也講到在為《FLOOD》挑選演員時需重點考察的方面。雖然這二十多名青年演員均從香港本地甄選,但當中大部分有着國際背景,他們由韓國、印度、菲律賓、蘇格蘭、肯尼亞等不同國家和地區移居至此,而在這部作品中,他們通力合作,創造出具有「國際化」元素的戲劇。演員的一些特質,也是主創團隊所看中的,Scott稱,他們要有承擔風險甚至是「犯錯誤」的勇氣:「此次合作與過往不同,這次我們(NYT團隊)提供觀點,演員亦會提出自己的想法,創造是雙向的。」

挖掘更多年輕演員

另一位受訪者Neil Callaghan曾是專業演員,他稱自己對訓練演員有其獨到哲學。Callaghan藉由心理上的指導來鍛煉演員形體上的靈活性,他希望演員能夠「當外表動作平緩時,內心需要湧動;當表演激烈的外部動作時,反而需要將內心平靜下來。」從而由內而外幫助舞蹈演員提升自己。除了心理上的指導,他亦鼓勵舞蹈演員用自己的想像力來完善表演技巧。

Callaghan也提到了訓練時所遇到的一些困難,其中一個是在濕滑的地面跳舞,在水中做動作,要比在乾爽的地面更困難。他補充道:「對於參演中的大多數人來說,這是他們第一次在水中演出。雖然在訓練的開始會遇到些困難,但我對演員的領悟能力頗有信心,演員們也成功地適應水中表演的環境。」

《FLOOD》另一有趣之處,是這齣劇目不存在主配角之分,Callaghan認為此舉反而能更清晰地看到每個演員的每一個細微動作,進而分析每個演員的特質用以指導表演。

NYT(www.nyt.org.uk)曾培育出多名優秀演員,包括哥連卓夫(Colin Firth)、奧蘭度布林(Orlando Bloom)、琦溫絲莉(Kate Winslet)等等。訪問尾聲,兩位受訪者均表示,希望能藉此次合作,發掘更多年輕演員的潛力;亦希望通過NYT、香港青年藝術協會、ArtisTree三方合作,進而推進香港本地藝壇、藝術場地與英國藝術機構之間的聯繫。

ArtisTree位於香港鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈一樓。更多資訊可登入facebook「Taikoo Place」。

部分圖片:ArtisTree提供