【亞洲文旅網訊】地處赤道附近的東南亞國家新加坡近日表示,由於登革熱疫情提早發生且規模遠超往年,該國正面臨疫情暴發的“緊急情況”。

截至6月1日——在往年新加坡登革熱高峰期開始前,今年記錄的病例已經超過11000例——遠遠超過新加坡去年全年報告的5258例。

這不僅對新加坡是一個嚴峻的挑戰——新加坡的熱帶氣候是攜帶病毒的伊蚊的天然滋生地——而且對世界其他地區也是如此。世衛組織警告說,全球氣候變化正在使得許多傳染病疫情變得更加普遍和嚴重。

這一警告得到了一項新近發表在全球頂級學術期刊《自然》上研究的證實。這項研究展現了氣候變化和人畜共患病引發的全球大流行病這兩項人類面臨的重大挑戰之間正在發生令人擔憂的“交匯”。

這項重要的研究表明,在全球氣候變化背景下,數量龐大的哺乳動物種群正被迫遷移到較涼爽的地區,它們身上攜帶超過10000種可感染人類的病毒,而這種史無前例的全球物種大遷移造成的不同動物的新接觸將完全重組動物病毒網路,大大提高病毒“溢出”(傳染到其他物種,包括人類)的幾率,對人類健康造成“毫無疑問”的影響。

氣候變化正在創造一個新的傳染病傳播的危險時代,而這一進程已經開始。肆虐全球第三年的新冠病毒、近期出現的猴痘、不明原因兒童肝炎等疾病或只是這一未來的預兆。

改變大自然

早在2008年,一項對世界各地超過40000個物種的科學調查就發現,由於全球氣候變暖,大約一半的物種已經在遷徙。

一般來說,大多數物種會向地球兩極移動以尋求更低溫度的適宜生存之地。根據這份調查,陸地動物以每十年平均10英里(16公里)的速度向兩極方向移動,而海洋物種則以每十年45英里(72公里)的速度移動。

科學家指出,氣候變化導致的物種遷移造成許多原本在不同地區的動物首次相互接觸,造成越來越多病毒“溢出”的機會。

“由於氣候變化,物種以新的組合方式出現,一旦它們相遇,就有機會彼此分享病毒,為病毒的進化提供平臺,而物種之間的新接觸是 ‘人畜共患病溢出效應’——有害病原體從動物傳給人類的關鍵因素。”美國喬治城大學的全球變化生物學家科林·卡爾森(Colin Carlson)解釋說。

卡爾森和一群來自全球各地的科學家從2019年開始的這項名為“氣候變化增加跨物種病毒傳播風險”的研究成果於今年4月發表在《自然》雜誌上。研究的結果顯示,氣候變化、棲息地遭破壞迫使動物遷徙以及人與動物之間的接觸增加,病毒外溢不斷增加且已經在發生,並將在未來50年內加速。

卡爾森建立的模型繪製了氣候變化如何改變3100多種哺乳動物的地理分佈範圍以及到2070年它們身上所攜帶病毒的潛在熱點。

之所以把重點放在哺乳動物而不是其他動物群體上,是因為哺乳動物擁有“最高比例的(已知)病毒多樣性”,並且“與人類健康關係最大”。

當兩個物種在地理上重疊時,隨著它們相遇的幾率增加,病毒感染的機會會增加,若物種關係密切,意味著它們具有更相似的生物化學特性,病毒已經適應了類似的免疫系統,因此可以更容易發生感染溢出。

研究模型還結合了不同的全球升溫情景,包括世界成功實現《巴黎氣候協定》的目標,即將全球氣溫上升幅度控制在比工業化前水準高2攝氏度以內;以及“繼續依賴化石燃料”和“快速土地退化”的情況,即升溫可能超過4攝氏的不同情景。

結果表明,無論在哪種情境下的全球變暖都將導致哺乳動物物種之間的首次接觸史無前例地增加,而且這一規模相當驚人。

“我們發現,由於氣候變化,物種將經歷的變化程度,基本上將使宿主病毒網路無法識別。未來幾十年中,通常不會發生互動的物種之間將會有大約30萬次首次相遇,導致大約15000次病毒進入新宿主的溢出效應事件,甚至可能更多。”卡爾森說。

研究者們總結稱,到2070年,氣候變化可能“很容易成為跨物種病毒傳播的主要(人類)驅動因素”。

病毒溢出已發生

儘管這項研究的科學家們表示,不要將研究結果與當前的新冠大流行過度聯繫起來,但他們也補充說,他們確定的上述“生態轉型”將“無疑對人類健康和大流行風險產生影響”。

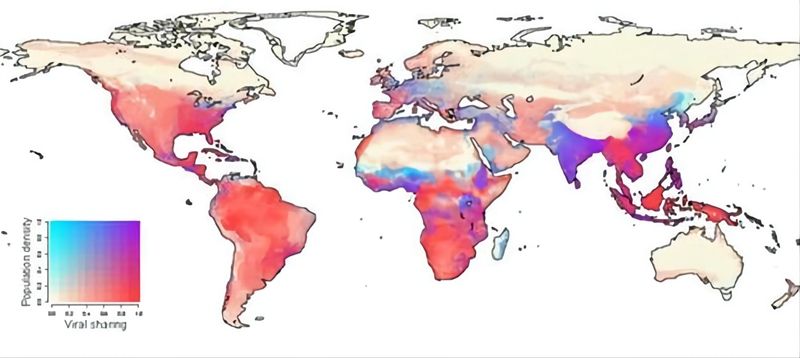

通過繪製這些跨物種傳播事件可能發生的地理位置圖,研究者們發現這些事件最可能集中在非洲和亞洲生物多樣性高和人口密集的地區,卡爾森說:“我們認為,這一過程最有可能影響東南亞、東亞和中非部分地區的人類健康——但在美國和歐洲也有熱點地區。”

除了研究“病毒共用和溢出”事件可能發生的地點,研究者們還探討了哪些類型的哺乳動物最有可能參與傳播。結果表明,在哺乳動物物種中,蝙蝠最有可能參與傳播。

其中一個主要原因是,蝙蝠是唯一可以飛行的哺乳動物,這使得它們能夠很容易地遷移到新的地區以應對氣候變暖。

研究人員說,這項新研究的一個主要結論是,無論是在低碳排放還是高碳排放的情況下,哺乳動物之間病毒共用和跨物種傳播的增加都是前所未有的。事實上,迄今為止,全球變暖導致的物種全球遷徙表明,病毒溢出可能已經在進行中。

起初,卡爾森認為他們變化將發生在本世紀下半葉。但相反,模擬結果表明,現在可能正處於溢出效應的巔峰時期。隨著全球變暖進一步加劇,這一現象將進一步惡化。

“阻止氣候變化增加病毒傳播的時刻是15年前。”卡爾森在接受《大西洋》雜誌採訪時說。“我們所處的世界已經(比工業革命前的水準)高出1.2攝氏度,我們不會回到過去。因此,我們必須為更多的流行病做好準備。世界渴望擺脫新冠,但他們已經忘記了不久前的教訓,或許人們還以為,這樣的大流行每一代人只會發生一次。但是這一切明天可能還會發生。假使這麼多病毒正在經歷宿主跳躍,那麼多種流行病就可能會一起發起襲擊。”

如何應對

卡爾森和同事們的研究結果令人震驚,表明氣候變化將助長疾病的“潛在毀滅性”傳播,從而危及動物和人類。

卡爾森此前也參與了聯合國政府間氣候變化問題報告的撰寫。他指出,全球變暖對人畜共患病的增多有著直接的影響,而全球變暖是由貿易模式和消費者行為引起的,因此,首先必須減少對化石燃料的依賴。

倫敦大學的生態學家凱特·瓊斯(Kate Jones)教授評論稱,“這是一項重要的研究,重點是未來氣候變化和土地變化的雙重壓力將增加哺乳動物共用病毒的可能性。然而,由於這些溢出效應發生在複雜的生態和人類社會經濟環境中,病毒從哺乳動物傳播到人類的風險或將變得更加棘手。”

“儘管這項研究為了解未來氣候變化背景下潛在的病毒交換熱點提供了一個良好的基礎,但實際的風險可能會被許多其他因素減輕。(這可能包括)野生物種無法成功適應氣候和土地利用的變化,病毒不相容性阻止了溢出效應,或者增加衛生保健投資以預防最初的溢出效應等。”瓊斯補充道。

專家們表示,這項研究最重要的警示是,我們現在就應該為未來的流行病和傳染病做好準備。在新冠病毒到來之前的幾十年裏,許多人都提出要有一個應對全球大流行病的計畫,但基本上這些建議都遭到了忽視。

“這項研究提供了更多無可爭辯的證據,表明未來幾十年不僅會更熱(指氣候變化),而且會有更嚴重的後果。”上述研究的合作者,喬治城大學疾病生態學專家阿爾伯裏(Gregory Albery)強調。

阿爾伯裏說,研究結果表明,現在迫切需要的是加強監測和應對野生動物新疾病的措施上的投入。“我們想要說的最主要的資訊是: 這種情況(病毒溢出)正在發生。這是無法預防的,即使在最好的氣候變化情況下也是如此,氣候變化已經在極大地加速傳播病毒的物種之間的相互作用。我們需要採取措施,建立保護動物和人類群體的衛生基礎設施。”他說。

“至關重要的是,這些得到加強的衛生基礎設施需要與對野生動物、它們的活動和疾病的有效監測結合起來,以確保我們可第一時間知曉變化出現的跡象。”他說。